2025年10月31日(金) 配信

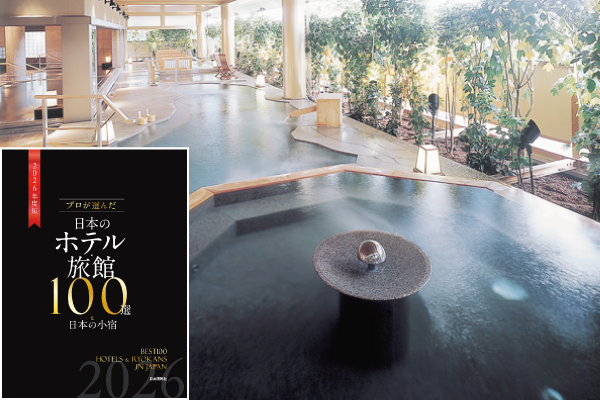

「悠幻の湯殿」露天風呂

「悠幻の湯殿」露天風呂

2つの源泉を贅沢に楽しむ「一泊三湯十八ゆめぐり」

2023年に60周年を迎えた「ゆのくに天祥」は、開湯した「自家源泉」と宿の歴史を育んできた「引き湯源泉」がもたらす温泉三昧の愉しみが魅力の宿だ。

.png) プレミアムスイート客室(3タイプ)

プレミアムスイート客室(3タイプ)  「滝見の湯屋」露天風呂

「滝見の湯屋」露天風呂

大浴場は「悠幻の湯殿」、「滝見の湯屋」、「九谷の湯処」の3カ所。桶風呂や石風呂、五右衛門風呂などがあり、湯船には天然温泉があふれている。男女時間帯入替制の「一泊三湯十八ゆめぐり」は、その贅沢な充実度が好評を博している。

「九谷の湯処」露天五右衛門風呂

「九谷の湯処」露天五右衛門風呂  「滝見の湯屋」内湯

「滝見の湯屋」内湯 .png) 「然-Zen」スイート客室(リビング)

「然-Zen」スイート客室(リビング)

建物は「天祥の館」、「白雲の館」から成り、「天祥の館」特別フロアの「然Zen」はすべてスイートタイプの客室となっている。2022年には、「白雲の館」に露天風呂付客室「温泉露天プレミアム」(3タイプ/24室)がリニューアルオープンした。

「コンベンションホール天祥」

「コンベンションホール天祥」  「ゆのくに天祥」全景

「ゆのくに天祥」全景  茅葺の古民家を移築した加賀伝統工芸村「ゆのくにの森」では、50種類以上の伝統工芸が体験できる

茅葺の古民家を移築した加賀伝統工芸村「ゆのくにの森」では、50種類以上の伝統工芸が体験できる

料理は、山海の幸を生かした加賀の伝統料理や創作料理。旬を感じさせるとともに種類豊富で、料理長考案の「縄文蕎麦」や「天祥棒茶うどん」もおすすめだ。コンベンションニーズには、大規模な各種会議(最大スクール形式400名収容)から、展示会、見本市、学会、少人数のセミナーまで細やかに対応している。

150mウォータースライダー&プール

150mウォータースライダー&プール  アトリウム・ロビー

アトリウム・ロビー  「九谷の湯処」露天風呂

「九谷の湯処」露天風呂

交通:《車》北陸自動車道 加賀ICから国道8号を金沢方面へ10km、約15分、P300台(無料)

《電車》JR・IRいしかわ鉄道 加賀温泉駅からタクシーで約10分※送迎有

チェックin15:00 out10:00 食事:《夕・朝食》食事処

部屋:全156室(天祥の館48室〔うち和洋室28室〕、白雲の館88室、洋室20室)

風呂:男女時間帯入替による大浴場3(露天風呂付)、サウナ2

泉質:ナトリウム・カルシウム―硫酸塩・塩化物泉(弱アルカリ性低張性高温泉)

料金:2万5,300円~6万8,750円

〒922-0298 石川県加賀市山代温泉19-49-1

☎0761(77)1234 FAX0761(77)1260

https://yunokunitensyo.jp/

Wi-Fi:使用可 外国語対応:英・中(常駐ではない)

※この記事は、旅行新聞新社主催「第50回プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」に選出された施設で、書籍「2026年度版 プロが選んだ日本のホテル・旅館100選&日本の小宿(BEST100 HOTELS&RYOKANS IN JAPAN)」(自由国民社)に収録されている内容を紹介しています。

.png)

.png)