日本旅館協会「オーバーツーリズム解消セミナー」開く 住民・旅行者・事業者すべてを受益者へ

2025年3月12日(水) 配信

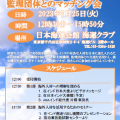

日本旅館協会(桑野和泉会長)は、東京ビッグサイトで開催された第53回国際ホテル・レストラン・ショーで、セミナー「オーバーツーリズムから、地域のミライを考える」を開いた。オーバーツーリズムが各地で課題となるなか、地域住民や観光事業者、旅行者すべてを受益者とするために、先行事例を通じて持続可能な地域観光のミライについて考えを深めた。

第1部の「広がれ! ツーリストシップ」では、住民や旅行者、働く人など観光地に集うすべての人が意識すべき心構えを発信するツーリストシップ代表理事の田中千恵子氏が登壇した。オーバーツーリズムの具体的な課題として、観光客の増加による駐車場不足や、公共交通機関の混雑のほか、旅行者のマナー違反によって、住民が不利益や不信感を募らせていることを挙げた。

こうしたなか、同団体では旅先に配慮したり、貢献しながら、交流を楽しむ姿勢やその行動を示した「ツーリストシップ」を提唱してきた。

具体的には、ゴミの持ち帰りや信仰の場で静かにすること、地域の歴史や文化を知ることや、地元住民との交流を促している。

これを多くの訪日客に広めるため、