2020年11月4日(水)配信

おやつタウン(松田好旦社長、三重県津市)は2020年10月31日(土)、なんばパークス(大阪市浪速区)にベビースターラーメンをモチーフにした都市型テーマパーク「リトルおやつタウン Namba」を開業した。園内ではオリジナルのベビースター作りやスイーツビュッフェなどが楽しめる。

世界で1つだけのベビースターを作る「Myスペシャルベビースター」やマラカス容器に好みのフレーバーを入れてシェイクする「フリフリ♪ベビースター」は、本家・おやつタウン(三重県津市)でも人気のコンテンツだ。アミューズメントエリアでは、ベビースターをテーマにしたデジタルコンテンツが並び、映像や音に合わせて手足を動かしたり、自分のアバターを動かして遊べる。スイーツビュッフェでは、約25種類の手作りスイーツや、自分で作るラーメン、できたてハンバーグ、パスタなどが楽しめる。

入園は無料で、各種体験や飲食は有料。

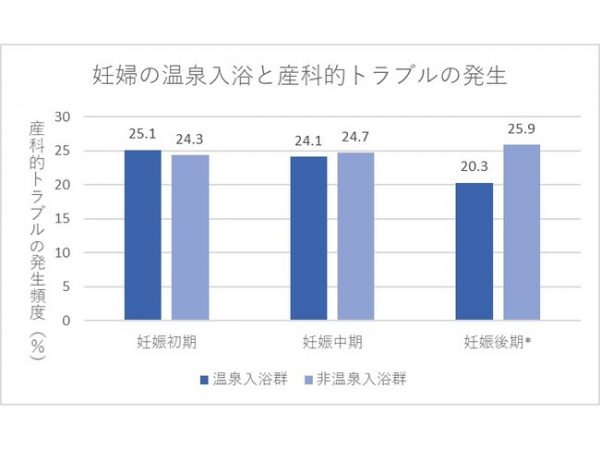

これによると、調査対象の妊婦の約80%が週1回以上温泉入浴をしていた(妊娠初期:79・8%、中期:79・8%、後期:74・6%)。このうち、産科的トラブルの発生率は30・2%(442例)で、これは他の調査と比較して一般的な妊娠中の発生頻度と変わらなかった。むしろ妊娠後期には流産や早産、高血圧含め産科的トラブルが有意に少ない結果となった。

これによると、調査対象の妊婦の約80%が週1回以上温泉入浴をしていた(妊娠初期:79・8%、中期:79・8%、後期:74・6%)。このうち、産科的トラブルの発生率は30・2%(442例)で、これは他の調査と比較して一般的な妊娠中の発生頻度と変わらなかった。むしろ妊娠後期には流産や早産、高血圧含め産科的トラブルが有意に少ない結果となった。