2017年10月18日(水) 配信

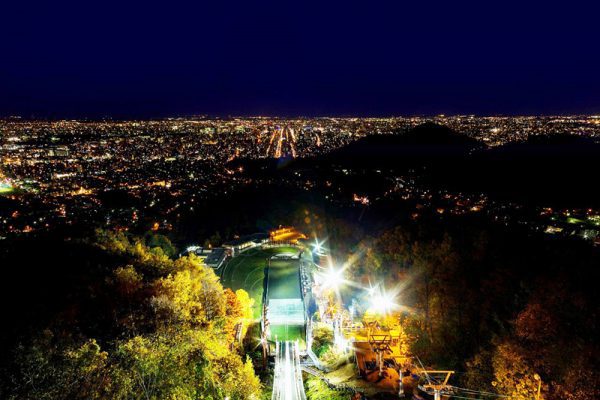

竹富島で日ごろの忙しさを忘れ、ゆったり時間を取り戻そう

竹富島で日ごろの忙しさを忘れ、ゆったり時間を取り戻そう

沖縄・竹富島の滞在型リゾート「星のや竹富島」は、現代を忙しく過ごす女性たちに向けたプログラム「幻の島のピクニック女子会」の販売を開始する。期間は2017年12月1日(金)~2018年2月28日(水)まで。

冬でも平均最高気温20℃を超える温暖な気候の竹富島で、観光客が多い真夏には体験することができない、プライベート感あふれる「幻の島」でのピクニックや、珊瑚スノーケルを楽しもう。

□星のや竹富島が提案する、冬の女子会ポイントその1~冬だからこそ、島時間を楽しむ

幻の島でのピクニックで癒されて

幻の島でのピクニックで癒されて

八重山地方は、亜熱帯気候に属しているため、年間を通じて温暖な気候の日が多い。真夏の強い日差しからは想像ができないやわらかな太陽の光に包まれる冬の季節は、真夏のような混雑もなく、のんびりとした島時間を感じることができる。

日ごろ忙しさのあまり自分の時間を持てていない人や、ゆったり・のんびりすることを忘れがちな人はのんびりとした島時間のなかで、日ごろの疲れを癒してみまてはどうか。

□冬の女子会ポイントその2~冬だからこそ、八重山の自然を満喫する

冬のスノーケルで八重山の海に包まれる

冬のスノーケルで八重山の海に包まれる

ジリジリと焼けつくような夏の日差しが和らぐ冬の季節。12月~2月は年間で最も紫外線の量が少なく、長時間海で遊んでいても、それほど日焼けを気にすることもない。

気温も高すぎず、穏やかな気候のなかマリンスポーツや、周辺観光など、八重山の自然を満喫しよう。

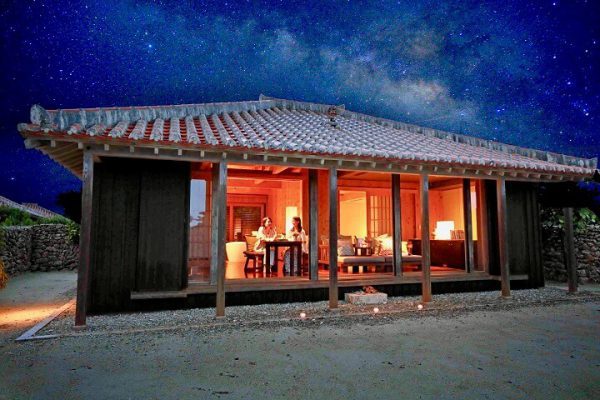

□冬の女子会ポイントその3~冬だからこそ、夜におしゃべりする

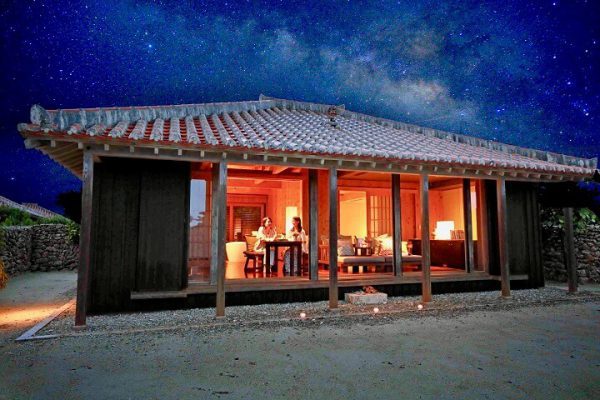

満天の星空の下で夜更かし

満天の星空の下で夜更かし

八重山の日没は、東京から遅れること1時間。東京よりも少しゆっくりと日暮れが訪れる。竹富島の夜は、照明が少ないため、周辺には暗闇がどこまでも続き、自然の音以外は聞こえない非日常の空間が広がる。

IDA(国際ダークネス協会)が美しく星空を見ることに適した場所として認定する「ダークスカイプレイス」として申請される八重山エリアの星空は、21個ある一等星をすべて見ることができ、88星座中、84の星座を確認することができる。

12月下旬から5月ごろまでは、南の方角に南十字星も確認でき、満天の星空と暗闇のなか、自然の音とおしゃべりの声だけが響きわたる。何とも幻想的な夜のおしゃべりで、ついつい夜ふかしも・・・たまにはいいのでは。

□「幻の島のピクニック女子会」概要

「無料レンタサイクルで、島時間流れる集落へでかける」

星のや竹富島では、集落までのお出かけのために無料でレンタサイクルを用意。ゆったりとした島時間が流れる島内をのんびり自転車で散策することができる。

「幻の島で、世界有数の美しい海を満喫する」

竹富島から、貸し切りチャーターボートで幻の島まで約20分、真っ青な八重山の海を眺めながら、三日月型の無人島幻の島(浜島)に上陸する。360度八重山の海を見渡す大パノラマに、プライベートピクニックセットを用意。ピクニックのあとは、温暖な気候を活かし、冬でもスノーケルやダイビングなどマリンスポーツを楽しむことができる。石垣島から西表島まで広がる400種類の造礁サンゴが生息するこの海域は、世界でも有数の美しい海として知られている。

「満点の星空の下、部屋でアフターディナーを楽しむ」

夕食後は、滞在中の部屋に、食後のチョコレートや、施設内で収穫したハーブを使ったフレッシュハーブティーやスパークリングワインを用意。満点の星空の下で、夕食後の静かな時間を仲間とのおしゃべりで楽しむことができる。

□幻の島 絶景女子プログラムに含まれる内容

期間:

2017年12月1日(金)~2018年2月28日(水)

(除外日:2017年12月23日(土)~2018年1月7日(日)、1月13日(土)~1月20日(土))

含まれるもの:

チャーターボート(ガイド付き)、ピクニックセット(軽食付き)スノーケル体験、アフターディナーセット

料金:

1人 3万8千円(3人利用時税・サービス料、宿泊費、食事別。3人より予約受付、最大8人)

※1週間前までに要予約

※天候状況により開催中止となる場合があり

持ち物:

水着、濡れても良い服装(スノーケルセット、ウェットスーツは貸出可)

スケジュール例:

(1日目)

午後3:00 チェックイン

午後3:30 レンタサイクルで島内へ

午後4:45 夕凪の唄鑑賞

午後7:00 夕食(別料金)

(2日目)

午前8:00 朝食(別料金)

午前9:30 星のや竹富島出発 チャーターボートで幻の島へ

午後1:30 星のや竹富島戻り

午後6:00 夕食(別料金)

午後9:00 アフターディナー

(3日目)

午前7:00 朝食(別料金)

午前8:00 水牛車観光(別料金)

午後零時 チェックアウト

星のや竹富島

竹富島の東に位置する琉球赤瓦の集落「星のや竹富島」。約2万坪の敷地には、島内の家々と同じように「竹富島景観形成マニュアル」に従い、伝統を尊重して建てた戸建の客室、白砂の路地、プール、見晴台などで、小さな集落を構成。

住所:

〒907-1101 沖縄県八重山郡竹富町竹富町/客室数 48室

星のや竹富島URL

星野リゾート

にいがたの心にふれる旅~体験付き宿泊プラン~ 52 shares

.jpg)

.jpg)