2019年7月30日(火)配信

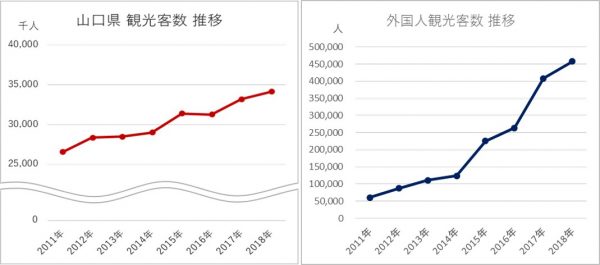

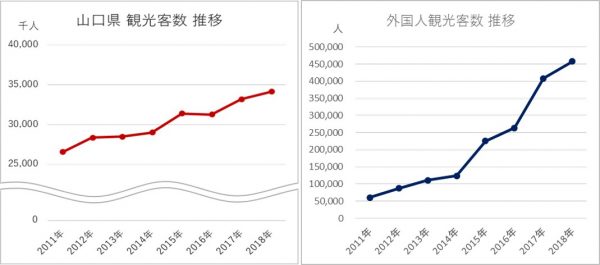

山口県は、2018年の観光客数が前年比2.9%増の3413万人となり、2年連続で過去最高を更新した。県では136万人を超える入場者数を記録した全国都市緑化やまぐちフェア「山口ゆめ花博」や関連イベントの開催、道の駅「センザキッチン」のグランドオープンなどによるものと分析している。外国人観光客数も前年比12.1%増の45万人と過去最高となった。

下記に夏のおすすめスポットを紹介する。

□世界に誇る絶景!「やまぐちの夏」を満喫

一生に一度は見ておきたい、美しすぎる「角島大橋」

2000年にテレビCMで取り上げられ一躍有名になった「角島大橋」。2015年には世界最大級の旅行口コミサイトが選んだ「日本の橋ランキング」で、山口県下関市の角島大橋が1位に輝き、今もなお多くの人々を魅了している。角島周辺では、ドライブからマリンアクティビティなど好みに合わせて楽しむことができる。

住所:山口県下関市豊北町神田~角島

海外でも話題!ここにしかない景色が広がる「元乃隅(もとのすみ)神社」

123基の鳥居がずらりと並ぶ「元乃隅神社」。赤い鳥居が生み出す神秘的な風景と空と海の青、自然の緑でできた壮大な景色が広がる。2015年にアメリカのテレビ局CNNが発表した「日本で最も美しい場所31」のひとつに選出されたが、まだ知らない人も多いのでは?

住所:山口県長門市油谷津黄498

神秘的なコバルトブルーの湧水に感動!「別府弁天池」

日本名水百選に選定され、晴れた日には、きらきらと輝いて見える「別府弁天池」。弁財天のパワーで水が湧き出たと言われている別府厳島の湧水池で、毎分11トンの水が湧き出ている。不老長寿の水とも呼ばれ、財宝を授かるという言い伝えも。

住所:山口県美祢市秋芳町別府水上

干潮時に出現する神秘の砂州「キワ・ラ・ビーチ」

遠浅の穏やかな海が続く海岸。干潮の時に出現する幅2キロ、奥行き700メートルの日本最大級の広大な砂洲は、歩いて渡ることができるほか、特に風のない日の潮溜まりでは、1年を通して鏡面のように周囲を映し込む幻想的な写真を撮ることができる。

住所:山口県宇部市大字東岐波字鹿の前54番地3

一度見ると忘れない夕陽がある「きららビーチ焼野」

竜王山のふもとに広がるきららビーチ焼野。浜辺にはフェニックスが植えられ、地中海風のビーチハウスが立ち並ぶ様子は、南欧のリゾート地のようなおしゃれな雰囲気。ここからの夕陽は、日本の夕陽百選に選ばれていて、自然が作り出す荘厳なシンフォニーの中で、「いつまでもこの瞬間を忘れたくない」そんな思いが心に広がる。

住所:山口県山陽小野田市小野田

広大なカルスト台地を駆け抜ける!日本最大級を誇る「秋吉台(あきよしだい)」

秋吉台は、美祢市の中・東部に広がる日本最大のカルスト台地。1964年に特別天然記念物に指定された。カルトス台地と大草原が広がる「秋吉台」はドライブやハイキングがおすすめ。ハイキングは3つのコースがあり、さわやな空気を感じながら壮観な景色を楽しめる。

住所:山口県美祢市秋芳町

長い年月をかけて生み出された地底の洞窟「秋芳洞(あきよしどう)」

秋吉台国定公園の地下100メートル、その南麓に開口する日本屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」。ひんやりと肌をさす冷気漂う杉木立を通り抜けると、秋芳洞の入口だ。洞内の観光コースは約1キロ(総延長は10.7キロを越え国内第2位)、温度は四季を通じて17℃で一定し、夏涼しく冬は温かく、快適に観光できる。時間が凍結したような不思議な自然の造形の数々は変化に富み、私たちの心に大きな感動を呼び起こさせてくれる。

住所:山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2

□絶品グルメスポット「下関」

高級ブランド「下関北浦特牛(こっとい)いか」

数あるイカの中でも「イカの女王様」と称されるのがケンサキイカ。旬は夏から秋で、その身は甘みが強く肉厚でコリコリとした食感だ。刺し身はもちろん、干物や塩焼き、煮物でも、極上の味が楽しめる。豊北地域で水揚げされる『活イカ』と特牛市場に出荷される『鮮魚イカ』のAランク(漁獲日に水揚げされたもの)が『下関北浦特牛イカ』だ。

商業捕鯨が31年ぶりに再開!“くじらの街”下関で味わう究極のグルメ

2019年7月1日(月)、商業捕鯨が31年ぶりに再開した。戦前・戦後を通して、南氷洋捕鯨の基地として、鯨肉の流通と加工などの鯨産業が盛んだった下関。鯨肉は高タンパク低脂肪な上、抗疲労効果のあるバレニンなどの成分が含まれる。商業捕鯨再開の船出を迎えた下関で、鯨料理を楽しんでみては。

新鮮な海鮮を市場で美味しく!楽しく!「唐戸市場」

毎週末(金曜・土曜・日曜)と祝日には、唐戸市場の1階が海鮮屋台街に大変身する「活き活き馬関街」を開催。新鮮な食材を使った握り寿司や味噌汁、から揚げなど品数も実に豊富で、もちろんふく刺しも。まるでお祭りのような賑わいだ。

□名物グルメスポット「萩」

希少な逸品!甘みが濃厚な「赤ウニ」

山口県の萩市や北浦沿岸は、希少価値が高い赤ウニの産地。萩地先の海藻を食べて育つ赤ウニは4月~10月が旬。甘みが強く上品な味わいのウニだが、漁獲量が少なく、希少な逸品だ。「ウニの中では赤ウニが一番美味しい」と食通を唸らせるほど、旨味と甘みをたん能できる。

脂のノリが良く、ふっくらとして肉厚な「瀬つきあじ」

萩沖の天然の瀬(岩礁帯)に棲み着いたマアジ「瀬つきあじ」は6月~8月が旬。良質なエサを食べて脂がのっている。漁場から水揚げされる漁港が近いため、鮮度も抜群だ。刺身や塩焼き、フライ、南蛮漬けなどがおすすめ。

ほのかな甘みを持つ高級魚「あまだい」は水揚げ量日本一

艶のある薄紅色が美しい日本海の逸品。萩は漁場が近く、鮮度を保ったまま手に入る「あまだい」は山口県全体での水揚げ量が日本一。ほくほくした食感の塩焼きや松笠揚げなどがおすすめだが、産地の萩では甘さをたん能できる刺身でも食べられている。1年を通して美味しく味わうことができる。

-e1564454656461.png)

-e1564454656461.png)