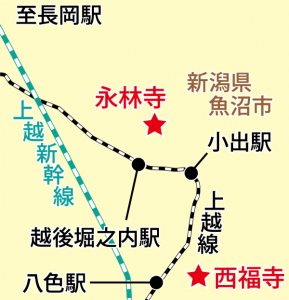

【精神性の高い旅~巡礼・あなただけの心の旅〈道〉100選】-その50-石川雲蝶の世界 永林寺・西福寺開山堂(新潟県魚沼市) 越後のミケランジェロ 雲蝶の生き様、心意気に触れる

2025年6月8日(日) 配信

酒好き、博打好き、そして、ひとたびノミを持てば、彫りの鬼と化す――石川雲蝶(いしかわ・うんちょう)を知っているかと芸術に明るい旧知の友から聞かれたとき、私はその名をまったく知らなかった。石川雲蝶の作品は新潟でしか見ることができない。新潟に行くのなら絶対に石川雲蝶の作品を見るべきだと友人から強く勧められ、新潟へと向かった。

石川雲蝶の生涯は謎めいている。住まいや菩提寺の火災によってその資料が焼失してしまっているが、地元に伝わる雲蝶の人となりは魅力に溢れている。

石川雲蝶は、1814年に江戸雑司ヶ谷で生まれた。本名を安兵衛といい、江戸彫りの一流派石川流の本流門人であった。若くして頭角を現し、兄弟子たちを凌駕した実力を発揮していたという。30代のころ、金物工業が盛んな三条の本成寺の世話役をしていた金物商の内山又蔵と出会う。又蔵は一生分の酒とノミと妻も用意するから本成寺の納骨堂を作りに越後に来てくれと懇願し、雲蝶は越後にその創作の場を求めた。

永林寺の弁成和尚は、寺の普請をするために、三条へと向かった。そこで弁成和尚は雲蝶と出会う。この男と以前に江戸で会ったことがあることを思い出した弁成和尚は、博打の話を持ち掛ける。和尚が勝てば、雲蝶は全身全霊で本堂いっぱいに彫り物を無償で手掛ける。雲蝶が勝てば、本堂建立資金を全額渡すというものである。博打は和尚が勝った。そして、数年後雲蝶は約束通り永林寺にやってきて、13年の間、寺を制作拠点として歴史に残る数々の名作を全身全霊で完成させた。

.png)

永林寺は、寺まるごとが雲蝶の作品である。とくに、4面にわたる欄間の天女の作品は必見である。雲中に天衣をはためかせて楽器を奏でている天女は、両面透かし彫りという難易度の高い技術で彫り出されており、裏側を見ると妖艶な素肌をあらわにしている。江戸時代にこのような大胆かつ妖艶な作品を制作していることに驚愕する。

永林寺には、木彫りの作品群に加え、翡翠の石彫りの牛と蛙の像、板絵、書院障子のデザインなどに天才ぶりをいかんなく発揮している。また、雲蝶の作品はどれもドラマチックなストーリーが一瞬に凝縮されていて、じっと見ていると登場人物が動き出して、ストーリーの続きを雄弁に語りかけて来るように感じる。

この雪深い越後の国で、人々に希望をもって生きてもらいたいとの願いを持った若き僧侶がいた。弁成和尚の弟弟子にあたる大龍和尚である。大龍和尚は雲蝶の名声を聞き、曹洞宗開祖道元禅師の世界を再現した開山堂建設の構想を語ったところ、2人はすぐ意気投合し、雲蝶は制作に取り掛かった。大龍和尚が道元禅師のストーリーを語り、雲蝶はそれを心の底から理解し、彫刻で表現した。

.png)

天井の大彫刻、「道元禅師猛虎調伏」は、道元禅師に襲い掛かる虎に対して杖を投げつけ、その杖が龍となって虎を追い払うシーンを今にも飛び出てきそうな大胆な構図と鮮やかな彩色で描いている作品である。欄間の彫刻も遠近法を用いた見ごたえのある作品である。とくに「永平寺血脈池縁起」の幽霊のおどろおどろしさと哀愁と安堵の表情の多面性を見たとき、魂が救済される思いがした。

このような立派な開山堂が完成したとき、寺ばかりが贅沢をしているという心無い噂も広がりつつあることを知った大龍和尚は、落慶式の前に住職を退き、隠居して他の寺に移った。

それでも2人の交流は続き、雲蝶は大龍和尚をたびたび訪ね、酒を酌み交わしたそうである。1882年に大龍和尚が亡くなったあとを追うように翌年雲蝶も生涯を終えた。たまたま私が訪ねた5月13日は、雲蝶の命日であった。

金で動かず、人の出会いを何よりも大切にした雲蝶の生き様は、現代人に大きな示唆を与えてくれる。

永林寺、西福寺とも撮影禁止である。写真に撮るよりも、雲蝶の世界を心に映し込んでほしい。

■旅人・執筆 島川 崇

神奈川大学国際日本学部国際文化交流学科教授。2019年「精神性の高い観光研究部会」創設メンバーの1人。