2026年1月27日(火) 配信

東京都はこのほど、障害者などに配慮した旅行商品の造成担当者や添乗員・ガイドの接遇サービスのさらなる向上を支援するセミナーの申込受付を始めた。障害者や高齢者などが安心して都内観光を楽しめるアクセシブル・ツーリズムを推進する一環で行う。運営事務局はエイチ・アイ・エス(HIS)が担っている。

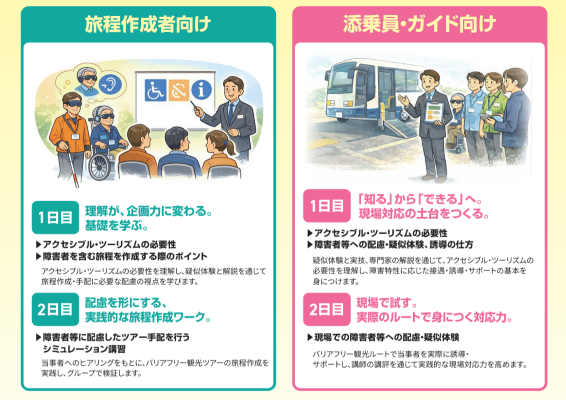

同セミナーでは、旅行会社の商品の造成担当者や旅行手配を行うスタッフを対象とする「旅程作成者向け」と、観光現場で接客を行う人を対象とする「添乗員・ガイド向け」が行われる。

このうち旅程作成者向けのセミナーは、障害特性を理解し、安全で無理のない旅程作成のノウハウを解説する。初日はアクセシブル・ツーリズムの必要性をはじめ、バリアフリー観光に必要な配慮や手配のポイントを説明。2日目は、バリアフリー観光ツアーの流れをグループ別にシミュレーション・検証する。

日程はA・Bの2種類が用意され、A日程は2月12日(木)と17日(火)、B日程は2月13日(金)と18日(水)に行われる。

添乗員・ガイド向けセミナーは、初日にアクセシブル・ツーリズムの必要性と、配慮・接遇・誘導のポイントを学ぶ。2日目には、バリアフリー観光ルートを用いて当事者を誘導・サポートし、グループ別に検証する。

日程はC・Dの2種類を用意。C日程は2月19日(木)と25日(水)、D日程は2月20日(金)、26日(木)に実施される。

講師はユニバーサルツーリズム総合研究所理事長の長橋正巳と同研究所副理事長の室井孝王氏、HISユニバーサルツーリズムデスク所長代理の片桐幸一氏が務める。

申し込みは東京都のホームページで受け付けている。受講料は無料。