2021年9月14日(火) 配信

川村氏、佐藤氏、下花氏-コピー-1.jpg) 川村氏、佐藤氏、下花氏

川村氏、佐藤氏、下花氏

国際観光施設協会(鈴木裕会長)の旅館観光地分科会(川村晃一郎分科会長)は今年3月、観光型スマートシティ「LINKED CITY」構築に向け研究会を発足した。地域資源とAI、IoTデジタルオープンプラットフォームによる事業インキュベーションで雇用を創出。都市と地域、地域と地域をつなげることで分散型社会の構築を実現させることが狙い。

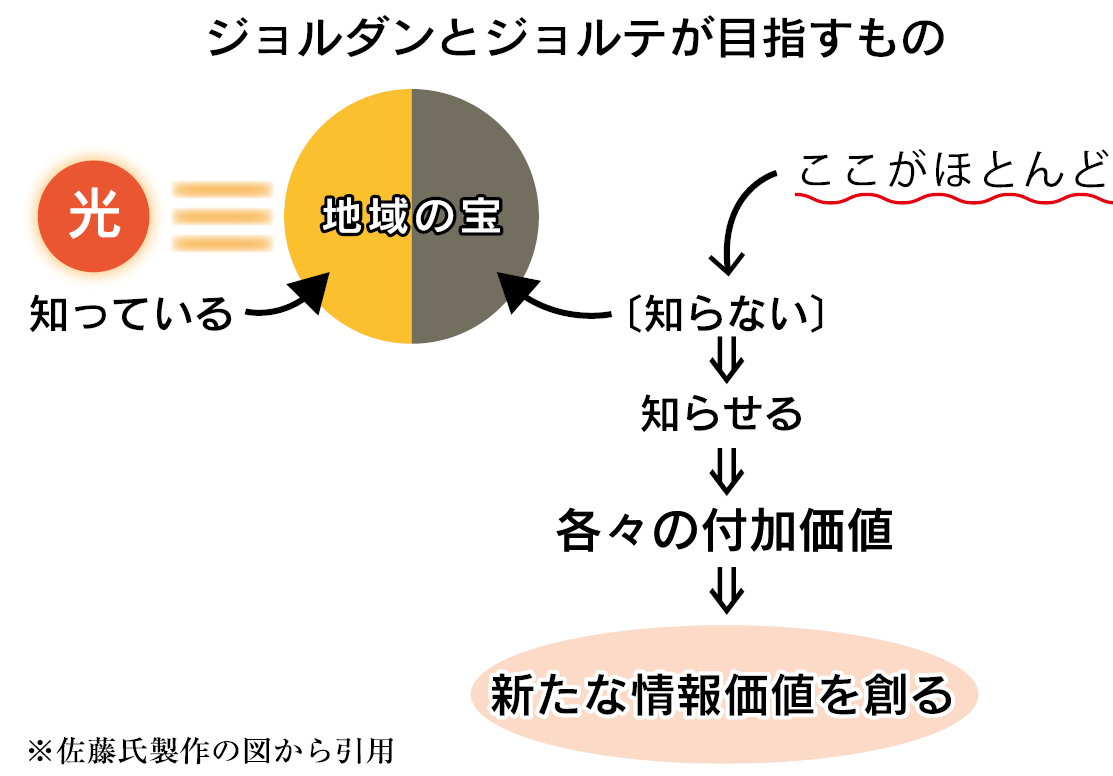

「新たな情報価値の創造」をテーマに、必要な時に情報が自動的に受け取れる未来について同協会の川村氏、ジョルダンの佐藤氏、ジョルテの下花氏が熱論を交わした。

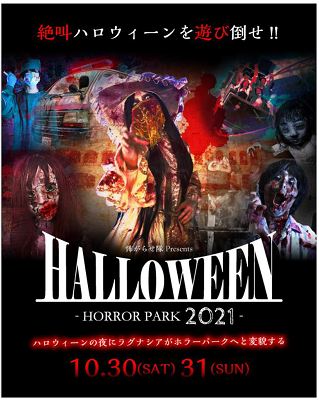

佐藤・地域にはたくさんの宝がありますが、その多くには光が当たっていない、「知られていない」のが現状です。これに光を当てるのが、我われとジョルテ。我われが移動を、ジョルテが予定を具体化させ、情報提供を含めた新しい価値を創るべく、連携してプラットフォームの構築を進めています。

下花・狙いは、個人の行動の中に情報を差し込み、紐づけすることで、自ら調べなくても必要な情報を得ることができる状況を生み出すこと。

例えばすべての予定が終わって帰りの電車の時間を乗換アプリのジョルダンで検索したときに、自分の好きなモノが食べられる店の情報が一緒に出てくれば、新しい選択肢が生まれます。今は2社でこのプラットフォームの構築を進めていますが、参画企業が増えれば、それに比例してデータも集まり、より情報の確度も高まります。

佐藤・「知らない」ことを「知らせる」ことができるのが、両者の強み。日常使いのサービスから改めて能動的に検索しなくても、受動的に良質な情報が受け取れる世界を我われで作りたい。

川村・確かに、地方には良いコンテンツがたくさんあるのに、「知られていない」モノが多いですね。それは、地域の方にとって身近すぎて魅力に気が付いていないから、発信できていないのではないでしょうか。しかし、こういう情報は外から来た人にとって面白い話。旅行には宿泊が伴うことが多いので、宿泊施設、とくに旅館のような場所が情報を提供するのも大切だと思っています。

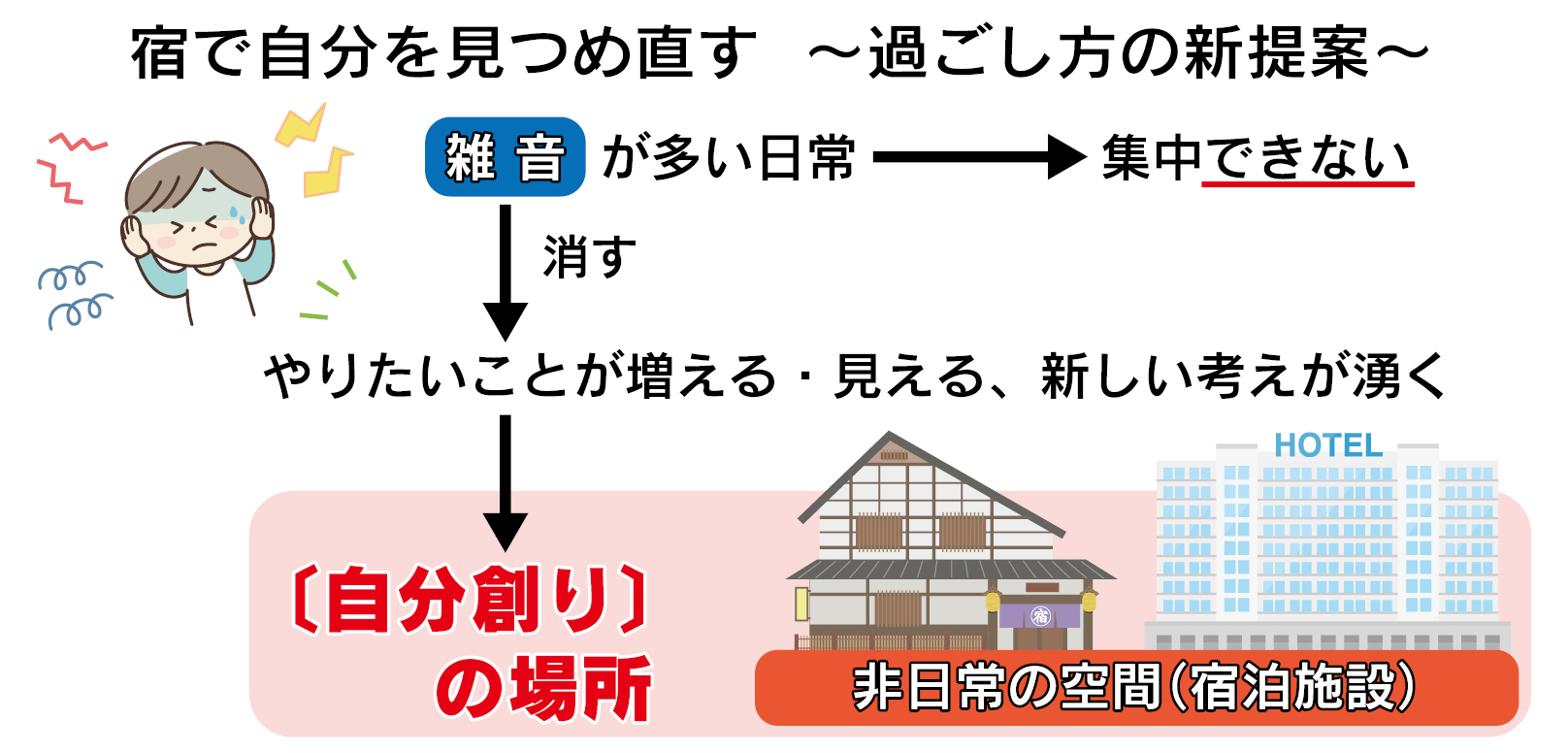

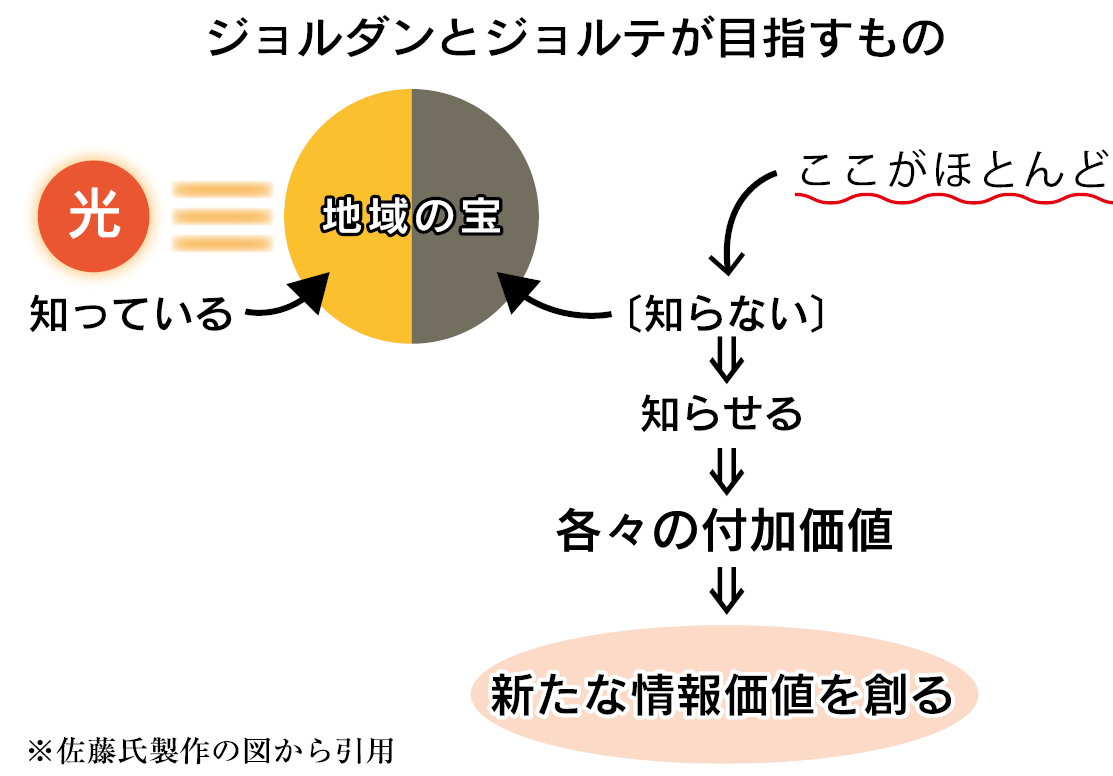

「知らせる」という行為に関しては、「時間の使い方」も含む必要があると感じています。

物事を効率化するなかで大事になるのは、空いた時間をどう使うか。例えば、あえて不便な地方に出掛け、何もしない1日を過ごすのはすごく贅沢なことです。ですが、こうした贅沢に気が付いていない人、知らない人はたくさんいます。

宿泊施設はこうした人々に「贅沢な時間」を提供しうる可能性がある場所だと思っています。

下花・日常生活は雑音が多く、本当の意味で自分の時間が過ごせないと感じています。こうした状況下で、本当の自分を創る作業を非日常の空間で行うために、地方の静かな旅館に行くと良いのではないでしょうか。

佐藤・それは、まさに最近の医療ツーリズムの根本的な在り方。

川村・旅の醍醐味は人とのつながりができることですよね。

下花・そういう意味でも、1人で旅に出るのはおすすめです。1人旅だといろいろな場面で人と話す機会が増え、新しいつながりができます。これを新しい旅のカタチとして出してもいいと思うのですが、それを知らないから「怖い」とか、「なぜ1人で行くのか」と思われるのではないでしょうか。

川村・そういった懸念を払拭できるのが、両社のサービスです。乗換案内と色々な予定が見られるカレンダーアプリがあれば、さまざまな場所に行くことができるようになりますね。

下花・届かない地域のいいものをデジタル化して届くようにするのは、入口でしかありません。届くのであれば、さらに可能性が広がります。1つのイベントに人が集まったら、また別のイベントを実施する。こうすることで、地域の人々にさまざまな行動が生まれ、まちが活性化します。

イベントは何も大きなことでなくていいと思います。例えば、「パンが焼けた」とか、そんな小さなことでも、その情報が欲しい人に必要なタイミングで届く状況にするのが、我われが創りたい価値です。

佐藤・情報の拡散の仕方が分からないと思います。ですから、我われのツールとSNS(交流サイト)の情報が混然一体となることで、大勢の力を借りて拡散できるということに気が付いてもらう。この最初の一歩の創造をはかるために、我われはこの取り組みに参画しています。

川村氏、佐藤氏、下花氏-コピー-1.jpg)

川村氏、佐藤氏、下花氏-コピー-1.jpg)