2022年3月8日(火) 配信

日本旅行業協会(JATA、髙橋広行会長)は2014年から、「みちのく潮風トレイル」を活用した東北復興支援活動「JATAの道プロジェクト」を実施している。22年はプロジェクトの総括として、宮城県名取市と、福島県・富岡町、浪江町を1泊2日で訪問。名取市の閖上(ゆりあげ)地区のトレイルコースを歩き、観光資源を活用した商品造成や、観光客の送客による地域振興の意見交換を行った。

環境省が東日本大震災復興のシンボルとして整備する「みちのく潮風トレイル」は、青森県八戸市から福島県相馬市を1本の自然歩道で結ぶロングトレイル。20年6月9日(火)に、総延長1025㌔が全線開通した。東北太平洋沿岸地域の4県28市町村をつなぐ日本最長のトレイルとなる。

現在、コースを踏破したハイカーは60人、挑戦中が145人(21年2月時点)。

このトレイルを活用し、観光交流の活性化や地域経済の振興をはかる目的で、14~21年にかけて計7回「JATAの道」が開催され、昨年最終回を迎えた。

今回は同PJの総括として2月24(木)、25日(金)の1泊2日で視察を実施。JATA会員各社の経営層や国内旅行者担当者、地元自治体、観光庁、環境省関係者など53人が参加した。

□宮城県・名取市 復興と商品造成

1日目は宮城県名取市閖上地区で、堤防沿い約1・6㌔の道のりをトレイルした。

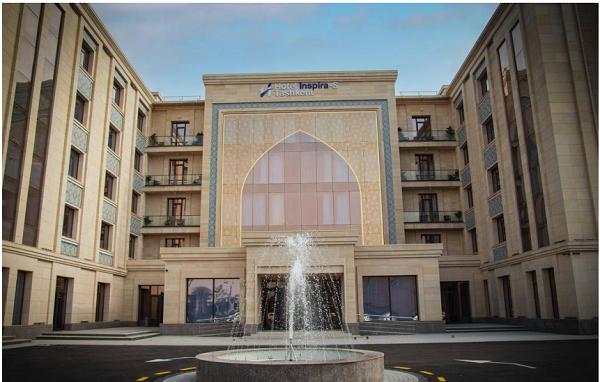

津波で被災した閖上地区は、堤防の側帯の上に商業施設「かわまちてらす閖上」をオープンし、被災した人々が個別に事業を立て直すために飲食や物販を中心に26店舗が出店している。周辺には震災復興伝承館やトレイルセンター、サイクルスポーツセンター、仙台空港などがある。

水辺を生かしたまちづくりを行っているとして、国土交通大臣から「かわまちづくり計画・かわまちづくり大賞」を受賞した。

名取トレイルセンターは、みちのく潮風トレイル沿線にある5つのサテライト施設の情報を集約し、各地域に向けて発信を行う拠点施設。ハイカーが装備を補充できる売店や、洗濯室、シャワー室、芝生のキャンプ場なども備えている。

ハイカーだけではなく、地域住民や観光で訪れた人がくつろぎ、交流できるように談話室を開放している。トレイル沿線の情報を掲示した大型パネルのほか、国内外のロングトレイルに関する本を自由に読める。

名取市の山田司郎市長は、「閖上地区から宮城県東部沿岸にかけての回遊性を高め、地域一体で発展していければ。トレイルで歩き自転車で走るような、人力で旅をする文化を世界に発信していきたい」と力を込めた。

1日目の最後には、「JATAの道プロジェクト総括」シンポジウムを開いた。登壇したJATAの原優二副会長は、「アフターコロナにおいては必ずトレッキングのようなアウトドア指向、健康指向の旅が求められる。積極的な意見交換を通じて、国内外の旅行者に宮城・福島、東北を堪能いただけるような魅力を共に創っていきたい」と述べた。

また、みちのくトレイルクラブの加藤正芳理事は、「兄の則芳は、日本のロングトレイルハイカーの草分け的存在だった。ロングトレイル文化を日本にも根付かせたいという想いで、情熱を注いできた」と話した。「兄は難病で亡くなり、トレイルの完成を見ることはできなかったが、20年6月に全線開通が叶って兄との約束を果たせた」と語った。

今後みちのく潮風トレイルが世界から高く評価されるには、ビギナーや一般人が気軽に訪れ、「実際に歩いて東北の素晴らしさを感じてもらうことが一番」であると語り、「その為にも官民連携した取り組みに期待を寄せている。今後もぜひお力添えをお願いしたい」と参加者に向けて話した。

シンポジウムでは、クラブツーリズムがトレイルの企画商品を紹介した。21年下期から販売した「みちのく潮風トレイル・宮城オルレ3日間」では、歩くことに興味のある初心者のお客を対象にハイキングの旅に誘導した。

商品造成にあたっての課題ではトレイルの「知名度」があった。同社では、「引き続き商品販売とPRをすることで、知名度向上に協力していきたい」と意気込みを述べた。

読売旅行は、今後の企画商品造成について3段階に分けてトレイル商品を販売すると話した。

初級では添乗員が同行するパッケージツアー。中級ではトレイルをしながらイベントなどを通じて地域住民と交流することにポイントを置く。上級では、何度も気軽に利用できる個人型のパッケージ商品で、リピーターを増やす。

日本旅行東北は、教育旅行の視点からトレイルの活用について話した。教育旅行の3要素とは、学ぶ・楽しむ・フィールドワークであると紹介したうえで、「東北でトレイルをしながら、地域の産業や震災を学び、自然景観を楽しみ、農業体験や地域の人と交流してフィールドワークを行うことができる」とした。

□福島県・原発エリア 風評対策と富岡の桜

2日目は福島第一原発事故により被災し、現在も帰還困難区域に指定されている福島県・浪江町、大熊町、富岡町を訪れた。

経済産業省資源エネルギー庁の木野正登参事官が第一原発の廃炉の状況について講演を行った。

廃炉に向けての課題は、燃料デブリ(燃料が溶けて固まったもの)、使用済み燃料の取り出し、汚染水対策、ALPS処理水の処分──の主に4つ。

ALPS処理水は、多核種除去設備(ALPS)などを用いて、汚染水からトリチウム以外の放射性物質を浄化処理したもの。トリチウムはごく弱い放射線を発する水素の仲間(同位体)で、水素と性質が似ているため、水からトリチウムのみを除くことは難しいとされている。

木野参事官は「トリチウムが体内に入っても蓄積されることはなく、水と一緒に排出される。人体に影響が出ることはない」と説明した。

「今でも残っている風評、処理水の海洋放出で起こる風評を払拭するために行っているのが、交流人口の拡大。福島の現状をその目で見てもらうことで、復興のようすや安全であることを直に感じてもらう。ぜひ観光に携わる皆様の力をお貸しいただきたい」と語った。

政府は、風評を生じさせない、または風評が生じたとしても安心して事業を継続・拡大できる環境を整備することに全力を挙げている。これに関連し、観光庁では、海洋放出の風評への対策として、海の魅力を高め誘客と観光客の定着をはかるブルーツーリズム推進支援事業に取り組む。

富岡町3・11を語る会の語り人(かたりべ)である渡辺好(このむ)氏は、富岡町住民の視点から復興の現状を語った。

20年3月には特定復興再生拠点として富岡町夜ノ森駅周辺道路の避難指示が解除され、JR常磐線が再開通した。

「富岡町花は桜。夜ノ森では1500本の桜が植えられている」と、桜の名所であることを紹介。「11年越しに、富岡町全面でさくら祭りができるようになった」と嬉しそうに語った。