2017年12月12日(火) 配信

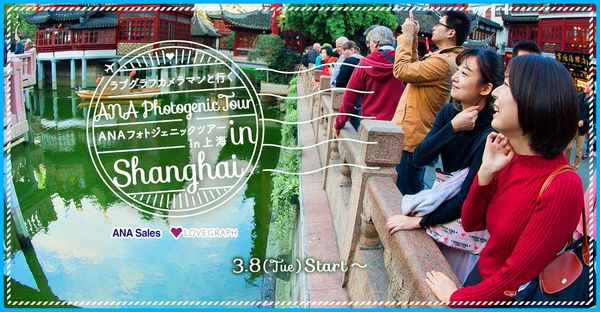

ANAセールスは2017年12月8日(金)から出張撮影サービス「Lovegraph(ラブグラフ)」を運営するラブグラフ(東京都目黒区、駒下純兵社長)とのタイアップ特別企画ツアー「ラブグラフカメラマンと行く ANAフォトジェニックツアー in 上海(中部発着)」の販売を行っている。

ラブグラフは、カップルや家族、友人とのお出かけにカメラマンが同行して、ありのままの自然な表情や姿を撮影するサービスのこと。今回のツアーは、「写真と旅」をよくばりに楽しみたい人のために誕生した。3泊4日の日程のなかで、中部国際空港や上海のおすすめスポットで、ラブグラフカメラマンによる撮影を楽しむことができる。「せっかくの旅行だから、最高の写真を残したい」といった希望を叶えることができる同ツアーは、卒業旅行や、カップルでの旅行にもピッタリ!ぜひこの機会に、カメラマンに旅の思い出を記録してもらっては。

□ラブグラフカメラマンと行く ANAフォトジェニックツアー in 上海(中部発着)詳細

ツアーの特徴:

・プロカメラマンがツアーに同行し、旅の思い出になる写真を撮影!

・ツアー中は、カメラマンが素敵な写真の撮り方を伝授!

・上海ディズニーランド・パーク1DAYチケット付き!

出発日:

①2018年3月8日(木)~3月11日(日)

②2018年3月10日(土)~3月13日(火)

③2018年3月16日(金)~3月19日(月)

④2018年3月20日(火)~3月23日(金)

旅行代金:

エコノミークラス利用1人 7万9800円(中部国際空港発着)

人数:

各日程15人限定(最小催行人数 各日程10人)

行程案内:

1日目:名古屋(中部国際空港セントレア)集合。

ラブグラフカメラマンが出発ロビーやセントレアで人気のフォトスポットで撮影

名古屋(中部国際空港セントレア)からANA939便で上海(浦東)へ

2日目:ラブグラフカメラマンと行く上海市内フォトジェニックバスツアー

(水郷の街★七宝老街、★新天地、★田子坊、★豫園商城、★外灘夕景)

※★:撮影スポット

3日目:上海ディズニーランド(ラブグラフカメラマンも同行)

4日目:上海(浦東)発、ANA940便で名古屋(中部国際空港セントレア)へ

同行カメラマン:

全国250人以上のラブグラフカメラマンから、以下の4人が各日程に同行。

日程:①Tommy

日程:②おはる

日程:③えーちん

日程:④こんちゃん

ツアーに関する詳細

ツアー申込はこちら