2018年1月5日(金) 配信

ブッキング・ドットコム・ジャパン(アダム・ブラウンステイン代表)はこのほど、2018年に人気が出そうな世界の旅先10都市を発表した。

調査[1]によると、約半数(47%)のアンケート回答者が「2018年はもっと旅行の回数を増やしたい」と答えた。旅行でどんなことをしたいかの問いには、41%の人が「歴史・文化」と「食事・グルメ」、50%が「ビーチ」を中心に楽しみたいと回答。45%が「もっと冒険心を持って旅行先を決めたい」とし、60%が「旅行先では1つでも多くのアクティビティを体験したい」と答えた。

※データは、ブッキング・ドットコムが17年8月に実施したオンラインアンケート調査の結果に基づく。対象者は過去1年間に少なくとも1回旅行に行き、今後1年間で1回以上旅行を計画している人。有効回答サンプルは1万8509人。対象国はイギリス、アメリカ、ブラジル、中国、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、インド、シンガポール、ロシア(各国1千人以上)、オーストラリア、アルゼンチン、ベルギー、カナダ、デンマーク、香港、クロアチア、インドネシア、日本、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、スウェーデン、タイ、台湾、(各国500人以上)

□札幌(日本)

引き続き世界の人気渡航先として人気の高い日本。これまでは、東京のにぎやかなナイトライフや風情あふれる京都の町並みを求めて多くの観光客が日本を訪れていたが、18年はその人気が札幌にシフトすることが予想されている。豊かな自然がつくりだす風景や、効能豊かな温泉、新鮮な海の幸、地元ならではの食材を使った料理、そしてバラエティに富んだレストラン。数多くの魅力あるの札幌は季節問わずこれからも観光客が増える見込み。

ブッキング・ドットコムおすすめの宿泊先:Guest House Yuyu

日本の和文化を肌で感じるために、ゲストハウスや旅館が最適。とくに外国人に人気のGuest House Yuyu では自転車のレンタルが可能となっている。同社は「ここに宿泊し札幌の街を自転車でぐるりとめぐってみてはいかがでしょうか」とコメント。

□ナッシュビル(アメリカ)

ナッシュビルは、カントリーミュージックをはじめとするアメリカ音楽の聖地。一方で、家族で楽しめるアウトドア・アクティビティが多く充実している。ジョニー・キャッシュやウィリー・ネルソンなどの人気音楽スターが実際に使っていた衣装や楽器を展示している「カントリー・ミュージック殿堂博物館」は最大の見どころ。音楽ファンなら、ライブミュージックを演奏しているバーに足を運んでみたいスポット。 また、自然が好きなら、自転車に乗ってお散歩がてら市内の公園へ立ち寄ることもおすすめだ。どちらも時間を忘れるぐらい楽しいひとときを過ごせる。

おすすめの宿泊先: SoBro Guest House

徒歩圏内で音楽イベントを楽しむなら SoBro Guest House。ここからカントリー・ミュージック殿堂博物館まで歩いて約320㍍で、ブリヂストン・アリーナや、有名な音楽堂のライマン公会堂まで徒歩10分以内という好立地にある。

□ブカレスト(ルーマニア)

ブカレストは、市内にミュージアムや公園が存在し、モダンな建築物やトレンディなカフェが立ち並ぶおしゃれな観光地。夏はチシミジウ公園で手こぎボートに乗ってのんびりと景観を楽しみ、冬は街中のカフェで、ホッとコーヒーで温まるのもおすすめ。

おすすめの宿泊先:Diana’s Flat Bucharest

この街には魅力的なアパートメントが多数あり、その1つであるDiana’s Flat Bucharest は、観光に抜群のロケーションにあり、部屋からは美しい川の眺めを堪能できる。徒歩圏内に旧市街や国民の館、チシュミジウ公園がある。

□ザコパネ(ポートランド)

雄大な自然を自分のペースで満喫するならザコパネがおすすめ。ザコパネはスキーリゾート地として有名だが、ここ数年、夏にタトリ国立公園でハイキングをする観光客が増えている。年々増加する「健康」をテーマにした旅の勢いは18年も続き、その数は前年に比べてさらに2倍近く増える見通し。自然とふれあいながら、健康をととのえるアウトドア・カルチャーを体験できる。

おすすめの宿泊先:Villa Nova

Villa Nova は、壮大な山々と自然の豊かさを体験することができるラグジュアリーの最高峰。人気のクルプフキ通りまで歩け、宿泊施設のまわりはレストランや店でにぎわっている。

□台中(台湾)

台湾は台北の印象が強いが、都会的な面とローカルな雰囲気の両方を味わうことができる台中は、現在旅行者にもっとも注目されている都市の1つ。地元産のシーフードが味わえる「富岡港」や、良質の温泉水で体の疲れを癒す「知本温泉」、シュノーケリングやハイキングなどのアウトドア・アクティビティを満喫できる「緑島郷」、そして現地の人にまじって楽しめる「台東觀光夜市」は訪れておきたい。

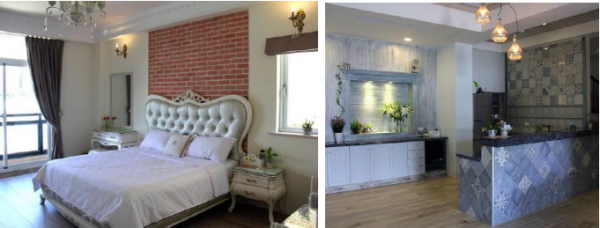

おすすめの宿泊先:HANA Homestay

台中市にはアットホームなホームステイ型の宿泊施設が多い。ガイドブックには載っていない穴場スポットや見どころを宿泊先のオーナーに聞くことができ、現地ならではの体験を紹介してもらる。HANA Homestay では、おいしい朝食やモダンスタイルの部屋を提供し、街に出るために便利な自転車の貸し出しも行っている。

□ブリスベン(オーストラリア)

「オーストラリアといえば、シドニーやメルボルンを思い浮かべる人が多いですが、次にオーストラリアを旅行する機会がある際はぜひブリスベンへ行ってみてください」(同社)。18年は海を求めてビーチ旅行をする割合が半数を占めているように、ブリスベンなら「オーシャン・ビーチ」、「シルバン・ビーチ」、「レッド・ビーチ」、「ストリート・ビーチ」、「セトルメント・コーブ」の5つの有名なビーチで、海ならではのアクティビティがおすすめのポイント。

おすすめの宿泊先:Soda Apartments

Soda Apartments はサウス・バンクにあるラグジュアリーな宿泊施設。ビーチまでは徒歩8分と好立地なうえ、建物の屋上には屋外プールがあり市内を360度見渡すことができる

□ボゴタ(コロンビア)

18年に注目が集まることが予想されているが、まだ多くの人に馴染みのないボゴダ。新しいレストランが立ち並ぶ街で、築300年の趣きあふれる家々に囲まれたブティックホテルや、個性豊かなストリートアート、ミュージアムなどを堪能できる。市内観光を楽しむなら電車を利用するのがベスト。カフェが立ち並ぶ街なかで、すっきりとした味わいのコロンビアコーヒーを味わえる。

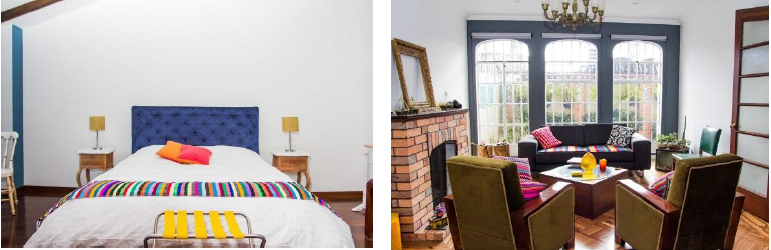

おすすめの宿泊先:Serie 1948

Serie 1948 は、アットホームでおしゃれなB&B (ベッド・アンド・ブレックファスト)。静かなエリアに位置し、周りにはバーやレストランが充実している。この宿泊施設ではレンタル自転車、サンテラス、ガーデン、ご当地グルメやコーヒーを提供している。

□ポートランド(アメリカ)

「ポートランドには『KEEP PORTLAND WEIRD(ずっとヘンなままのポートランドでいよう)』というスローガンがあるように、思いっきり旅行を満喫したい人はオレゴン州最大のポートランドを訪れてみてください」(同社)。活気あるナイトライフ、フードトラックで提供される屋台グルメ、奥深いカルチャーにアウトドア・アクティビティと、エネルギッシュに楽しめるスポットが多い。また、ポートランドを回るなら自転車が便利。街中には個性豊かな醸造所がいくつも点在して、ビール好きにはたまらない都市だ。自然いっぱいの「フォレストパーク」や「バラの町」もおすすめ。

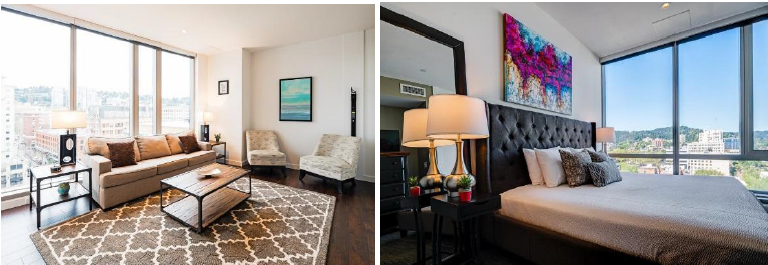

おすすめの宿泊先:9th Avenue Apartment by Stay Alfred

9th Avenue Apartment by Stay Alfred は、モダンでスタイリッシュなアパートメント。部屋からはダウンタウンの素晴らしい景色を見渡せる。アパートメントの近くにはポートランド美術館や、観光客からも有名な公園のトム・マッコール・ウォーターフロント・パークがある。

□リマ(ペルー)

18年に人気が上昇すると予想されているリマ。パラグライディング体験や青い海での波乗り体験など、さまざまなアウトドアスポーツを楽しめる環境がそろっているうえに、美食の都としても有名だ。その他にも、歴史や文化を深く学べるミュージアムがいくつも点在し、リマの新しい一面を発見することができる。

おすすめの宿泊先:The Lot Boutique Hotel

ビーチのすぐそばにある The Lot Boutique Hotel は、ホテルというよりも自宅のようなあたたかみのある空間。毎日魅力的な朝食を提供している。1日のはじまりに、ビーチでのんびり日光浴を楽しんだり、サーフィンをするなど思い思いの朝を過ごせる。

□ハノーファー(ドイツ)

「緑の中の都市」と絶賛されるように、ハノーファーにはヘレンハウゼン王宮庭園、マシュ湖、アイレンリーデのような自然あふれる観光スポットが街の中心地にある。

おすすめの宿泊先:Kastens Hotel Luisenhof

ハノーファーの文化を楽しんだあとは、Kastens Hotel Luisenhof のスパで贅沢にリラックスするプランがおすすめ。この宿泊施設では、高級料理やフィットネス施設が充実し、ハノーファー州立オペラ劇場までは徒歩圏内、シュプレンゲル美術館までは車で数分の好立地に位置している。

[1] 2016年9月~2017年9月の期間、ブッキング・ドットコム上で宿泊予約数が最も増えた旅先

.jpg)

.jpg)

-1200x800.jpg)

-e1514180621945.jpg)