分かりやすいガイドを展開

分かりやすいガイドを展開

実地研修やインターンシップなど、実践教育に力を入れている跡見学園女子大学マネジメント学部は6月5日に、芝原脩次教授と篠原靖准教授ゼミの3、4年生が、下町の谷中地区を舞台に「女子大生おすすめのまち中歩きコース」を案内する新型都市観光プログラムによる地域活性化戦略ツアーを実施した。同事業は東京商工会議所、JTBとタッグを組んだ初めての産学連携事業。JTBの旅行商品として販売し、学生たちはボランティアとしてではなく、ツアー参加者に対し、料金の対価としてプロ並みのガイドサービス提供を目指す。

【伊集院 悟】

◇

散策中も受信機でガイド

散策中も受信機でガイド

今回のツアーは、東京商工会議所が主催しているまち中散策による東京の観光振興・地域活性化を目的とした都市型観光プログラム「TOKYO DISCOVERY」の一環として実施された。同プログラムは企画・実施をJTBが担い、これまで観光として注目されなかった商店街や町工場、都市のインフラなど地域の宝を新しい観点から掘り下げ、その土地で暮らす人々の日常にスポットを当てる新しい旅のスタイルを提案。今回のツアーでは産学連携を目指し、実践教育に力を入れる跡見学園女子大学マネジメント学部に話を持ちかけた。

学生たちは4月から準備を開始し、現地の谷中へは5、6度入り、フィールドワークを実施。地域の人と触れ合い、歴史や文化、人物、伝統、食、しきたりなど街の魅力を調査・研究し、「女子大生おすすめのまち中歩きコース」を選定した。

篠原准教授は、ボランティアではないことを強調。「旅行商品として売り出し、お客様はお金を出して参加される。その対価としてガイドを行うので、はずかしくないサービス、プロとしてのクオリティが当然求められる」と語り、学生には「有料」であることの意味を強く意識させたという。

◇

手紙には集合写真も

手紙には集合写真も

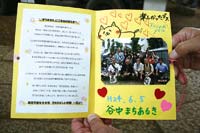

当日は、参加者20人がA、B2班に分かれ、学生たちはリレー方式でツアーをガイドした。谷中の場所柄、狭い路地や商店街、住宅街を散策するので、ツアー隊が縦長になり距離が離れてもガイドの声がしっかりと届くようにと、参加者全員にイヤホン付きの受信機を用意。また、フィールドワークをもとに、絵や写真などを多用した分かりやすい手作りガイドブックを参加者へ配った。

全生庵、大圓寺からスタートし、蛍坂、観音寺の築地塀、蒲生家、七面坂、宗林寺、岡倉天心記念公園、旭プロセス製版などを通り、谷中ぎんざ商店街での自由時間をはさみ、富士見坂を抜けて諏方神社でゴールする約3時間のコース。学生たちは、ガイド役、旗を持っての先導役、安全を確保する交通整理役などに分かれ、訓練の成果を発揮した。

ガイド内容は、初めにプロのガイドの手本を見て学び、そこに自分たちで肉付けする形で、オリジナルなガイドを作り上げた。当日は、お客一人ひとりに語り掛けるようなガイドを展開し、蛍坂では「転ぶと3年のうちに死ぬ」と言い伝わる「三年坂」の異名を、笑いを交え披露。観音寺の築地塀では、時代劇の忍者が塀を飛び越えるシーンの撮影などで使われていたエピソードなどを紹介した。

手づくりのガイドブック

手づくりのガイドブック

女子学生の独自の視点として光るのは、女優の蒼井優さんが雑誌で紹介したかわいいかき氷店「ひみつ堂」や、手作りパイのお店「マミーズ」、昔なつかしい昭和レトロにタイムスリップしたかのような駄菓子屋「木村屋」など「食」にスポットを当て、小さいけれどかわいく、おいしい、味のあるお店を数多く紹介していた点だ。諏方神社では神社の歴史を紙芝居を使って紹介。お参り方法などを案内し、ツアーを終了した。

ツアー終了後にはサプライズで、学生から参加者へお礼の手紙が読まれ、参加者一人ひとりに学生たちから手紙が手渡された。手紙にはスタート時に記念撮影し、ツアー最中に手の空いた者が現像、焼き増しをした写真も貼られていた。篠原准教授は「今回のツアーは、お客様に『満足』してもらうのではなく、『感動』してもらうのをテーマに掲げ、学生に指導してきた。最後のサプライズは学生たち自らの発案」と喜ぶ。

参加者の1人は手渡された手紙を前に「学生たちの真剣な取り組みがとてもフレッシュで、参加して本当によかった」と目を潤ませた。別の参加者からは「学生らしさも良かったけど、プロのガイドにも劣らない知識豊富なしっかりしたガイドだったと思う。相当、準備を重ねて練習してきたのではないかな」という声も聞かれた。また、安全を徹底した交通誘導や、参加者に配慮した受信機での案内なども評価が高かった。

学生たちにガイド指導を行った仁戸部勇氏は「今日のガイドは、初めの研修時とは比較にならないほどしっかりしていて滑らかだった。私の模範ガイドにさらに自分たちで肉付けして、歌を歌ったり、笑わせるネタを追加したり、お客に語りかけるガイドなど、自分たちで試行錯誤しながらも進化させていたのにびっくりした」と教え子の成長に喜んだ。

学生の1人は「緊張したけれど、練習の成果は100%出しきれた。あとはきちんとお客様に届いていれば」と満足気。別の学生は「何度も練習を重ねたけれど、実際にお客様を前にすると、お客様の反応によってマニュアル通りにはいかないということが改めて分かった」と反省点を口にし、別の学生は「フィールドワークの重要性を改めて実感した」と話す。

跡見学園女子大学では、今後もフィールドワークなど学生の実務教育に力を入れて取り組んでいくという。