まるごと旅情報 『北海道特集』 を公開いたしました。

第1545号掲載(2014年6月1日発行)

『北海道特集』の紙面がご覧いただけます。

詳細はコチラから!(弊社の『北海道特集』ページへリンクしています)

☆まるごと旅情報とは☆

弊社の「旬刊旅行新聞」にて掲載した全国の観光情報に関する特集記事をご紹介しています。

過去1年間分の紙面の一部をご覧いただける旅の情報ページです。

まるごと旅情報 『北海道特集』 を公開いたしました。

第1545号掲載(2014年6月1日発行)

『北海道特集』の紙面がご覧いただけます。

詳細はコチラから!(弊社の『北海道特集』ページへリンクしています)

☆まるごと旅情報とは☆

弊社の「旬刊旅行新聞」にて掲載した全国の観光情報に関する特集記事をご紹介しています。

過去1年間分の紙面の一部をご覧いただける旅の情報ページです。

家で何も読むものがないときには、地図帳を眺めている。愛用の地図帳には、ほぼすべての温泉地が目立つように記されているし、フェリーの航路も描かれているので、ぼんやりと眺めているだけで楽しい。田舎道を走るドライブ旅行が好きな私は、地図上の道を目で辿りながら、まだ行ったことのない温泉地に思いを馳せたり、「街道沿いに美味しいレストランがあるかな?」「こんな小さな漁港の町で1週間くらい魚を釣ったり、名もない居酒屋でお酒を飲んだり、ゆっくりとしたいなぁ」などと夢想する。何も予定のない、とある休日、ハムとキュウリを挟み、マスタードをたっぷり塗り込んだ辛めのサンドイッチをつまみに、スコッチをちびちび飲みながら例の地図帳を眺めていると、「またどこかに行こうと企んでいる?」と妻に聞かれた。「その通りなのだ」と心の中で答えるが、昨今の異常なガソリン代高騰の折り、顔色を窺いながら、「それはどうかわからんがね」とうやむやにして呟く日々が続く。

¶

クルマ旅とガソリンスタンドの関係は密接であり、旅の重要な「一コマ」でもある。しかし、そのガソリンスタンドが旅先で姿を消しているのを強く感じる。燃費性能の悪いクルマなので、高速道路を降りたあと、小さな町のガソリンスタンドを通り過ごして峠道などに入ってしまうと、急に心細くなる。燃料計の残量ばかり気にしながら、美しい風景も一切目に入らない状態になってしまう。

¶

実際、データ上でもガソリンスタンドは確実に減少を続けている。経済産業省資源エネルギー庁によると、1997年以降は毎年1千カ所を超えるガソリンスタンドが消滅している。また、地域にガソリンスタンドが3カ所以下の自治体は全国で265市町村もあるという。

帝国データバンクはこのほど、ガソリンスタンド経営業者の倒産、休廃業・解散動向調査を実施した。ガソリンスタンドの経営者のうち、「約8割(79・6%)が60歳以上」と、高齢化と後継者難もあって、今後さらに倒産や休廃業などによる「ガソリンスタンドの過疎地拡大」を懸念している。

交流人口の拡大が地域を生かす。その地域が、旅行者を受け入れるために欠かせない旅館やガソリンスタンドがどんどん姿を消しているのが観光立国を目指す国の現状だ。

¶

今後の日本の観光を考えると、「高齢化」と「外国人旅行者の増加」が大きなポイントとなる。東京など大都市部は交通網が整備され、「足」に関しては高齢者や外国人に対しても、かなりの部分で対応できる能力を有している。問題はやはり地方部である。2次交通が整備されていないエリアを、高齢者や初めて訪れる外国人旅行者が旅する場合には、バスやタクシー、マイカーやレンタカーなどクルマによる移動の方が楽である。

団体旅行から個人旅行へと旅行形態の主流が移り変わるなかで、観光バスも厳しい時代が続いている。しかし、高齢者と外国人観光客が拡大する新時代の市場においては、需要は確実にある。観光の「足」としての役割が主だったバス会社だが、今後バス会社がイニシアチブをとって、観光振興による地域活性化に大きな貢献をしていく可能性を感じる。ユニバーサルツーリズムの観点から、新たな需要を創出していくことを期待している。

(編集長・増田 剛)

観光庁はこのほど、旅行産業研究会の取りまとめを受けて、着地型旅行の普及に向けた商品造成の促進・販売経路の拡大を目指し、第3種旅行業者の業務範囲の拡大や、宿泊施設などでの着地型旅行商品の販売を可能にするなど、省令改正も視野に入れた検討を始めた。

具体的な方向性は(1)第3種旅行業者の業務範囲を拡大して多様な商品造成を促進する(2)宿泊施設などで一定条件を満たす着地型旅行商品の販売を認め販路拡大をはかる――。観光庁観光産業課の石原大課長は「着地型旅行商品をもっと作りやすく、売りやすく、消費者が参加しやすくなるようにしたい」と趣旨を説明した。

現行の第3種旅行業では、募集型企画旅行は営業所がある市町村と隣接する市町村などの限定された区域のみでしか認められていないので、市町村を跨ぐエリア商品が作りにくいなどの課題も出ていた。石原課長は「現行ではエリア商品が作りにくいので、もう少しエリアを拡大し、多様な着地型旅行商品の造成を促進してはどうかとの意見がある」と紹介。第3種旅行業の業務範囲拡大には、省令の改正が必要となる。

また、販売経路の拡大を目指し、宿泊施設や道の駅、観光案内所などで、一定の条件を満たした着地型旅行商品の販売を認める案も明かした。一定条件について石原課長は「小さい規模の商品を想定しているが、日帰りなのか1泊なのかなど、どこまで認めるのか線引きが重要になる」と語った。旅行業登録を取らずに販売可能とするため、旅行業者代理業の業法改正が必要になる。

なお、観光庁では、着地型旅行商品の普及に向け、13年4月に、営業所がある市町村と隣接する市町村などの限定された区域でのみ、企画旅行や手配旅行を行える「地域限定旅行業」を創設したが、1年を迎えた14年4月1日時点での登録は45事業者にとどまっている。

◇

旅行産業研究会ではそのほか、インターネット取引の増加や海外OTAの台頭への対応として素材単品値付けの取り扱いや、標準旅行業約款の見直し、安全マネジメント制度の導入などについて議論。「旅行産業の今後と旅行業法制度の見直しに係る方向性について」と題しまとめた。今後については、この取りまとめを受け、とくに期限やゴールを決めずに検討を続けていくという。

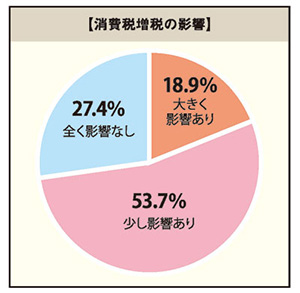

“消費税増税”影響アンケート

消費減少も夏に向け回復傾向

本紙は4月1日から消費税が5%から8%に引き上げられたことを受け、全国の主要旅館・ホテル320施設に対し独自の「”消費税増税”アンケート調査」を実施し、95件の回答を得た。調査では、増税から1カ月が経過した時点で7割以上が「影響あり」と回答した。また、旅館業界が徹底する外税表記の表示率は6割(混在表示は含めず)という結果になった。増税にともない、仕入れコスト対策を行った旅館・ホテルは全体の3分の1を占めた。

【編集部】

増税「影響あり」は72・6%、仕入れ先変更など工夫目立つ

“消費税増税”アンケートは、全国320施設の主要旅館・ホテルを対象に5月上旬に発送し、同月末までに回答のあった95件を集計した。

95件のうち、消費税増税で「大きく影響あり」と回答したのは18件(18・9%)、「少し影響あり」が51件(53・7%)、「全く影響なし」が26件(27・4%)となり、7割以上の施設に増税の影響があることがわかった。

「大きく影響あり」の回答施設では、「問い合わせが減っている」など直接的な減少や、「リピーターや地元のお客様から値引き交渉がある」など、消費税増税前の価格を知る利用客からの値段交渉に苦心している施設が多く見られた。

過半数を占める「少し影響あり」の回答施設からは…

※ 詳細は本紙1548号または6月26日以降日経テレコン21でお読みいただけます。

エイビーロードの調査によると、13年の海外渡航者は全体の15・4%と、年々減少傾向にあるが、海外旅行回数が10回以上の比率は57・4%まで上り、旅行者のヘビー化が進んでいる。このヘビー旅行者は、ハードな旅行を好むバックパッカー的な玄人とは異なり、中高年層中心で、長距離嗜好も強く、パッケージツアー(PKG)の利用率も高いという。この層に今人気なのがカンボジアだ。11、12年の旅行先満足度圏外から、13年には一気に4位に躍り出た。治安の悪さから避けられていたが、PKGで安全に行けるのならと、人気が出たと分析している。

僕が同国へ行ったのは13年前。タイから陸路で入り、地雷で空いた穴でボコボコの道を、屋根の無いオンボロバスで走り続けた。中高年・PKGと、カンボジア。今まで結びつかなかった言葉だが、旅行市場は確実に変化しているのだろう。

【伊集院 悟】

名古屋鉄道グループの貸切バス会社3社が合併し、2008年に発足した名鉄観光バス(加藤信貴社長、愛知県名古屋市)は、昨年、発足5周年を迎えた。同社では、5周年を記念し、最新鋭の安全装置やプラズマクラスターイオン発生機をはじめ、携帯電話の充電用コンセント、3基の大型液晶モニターなど快適装備を設置した〝おもてなし車両〟を中部地区で初めて導入した。今年は、「お客様満足からお客様感動へ」をスローガンに、車両などハードに加え、運転士やバスガイドなどソフトにも磨きをかけ、さらなるステップアップをはかる。加藤社長に話を聞いた。

【聞き手=取締役関西支社長・有島 誠、構成=市沢 美智子】

◇

「お客様感動」を目指し、ハード、ソフトに磨きかける

――2013年を振り返って。

私どもは、旅行業と貸切バス事業を一体運営していますが、取扱旅行商品の9割以上が国内のバス旅行です。2011年の東日本大震災と原発事故の発生直後は、中部地方のお客様の出控えが顕著となり、お客様が半減してしまいましたが、徐々に回復傾向が見え始め、ようやく震災前の状況に戻ってきたように感じます。

昨年は、アベノミクス効果に世間が沸きましたが、バス旅行の状況を振り返ると、伊勢神宮や出雲大社の式年遷宮ブームが追い風になりました。とくに伊勢神宮のある伊勢志摩方面への客足は大きく伸びました。また、関東方面へのバス旅行も好調で、世界遺産登録された富士山や、東京スカイツリーの見学を盛り込んだツアーには多くのお客様にご利用いただきました。

――利用者層の掘り起こしについて。

当社のバス旅行をご利用いただくお客様は、約7割が60歳以上の方です。そこで、これまでにない利用者層を獲得すべく、若い女性を対象とした女性専用ツアーの「ひめ旅」や、健康志向のお客様向けに気軽にハイキングを満喫していただける「日帰りバスハイキング」を企画販売するなど、新しい利用者層の掘り起こしに注力しています。

また、経済的にも余裕があるアクティブシニア向けに、3列シートの最上級車両「ゼウス」を使った5泊6日の豪華なバスツアーを企画販売しました。東北方面と九州方面へ1回ずつ企画し、由緒ある有名温泉地や秘湯に宿泊しながら、各地の特選料理が食べられるプランで、高額商品ながらもお客様に大変好評でした。当初は、お申込みをいただけるか心配していましたが、初回はほぼ満席、2回目は予約数を超過したため、急きょ3回目を追加したほどでした。予想以上にリピーターの方々が多く、お客様の期待も大きいことから、現在、ゼウスを利用した新しい企画を考えています。お客様にもご満足いただき、顧客単価も上がる新しい取り組みです。

――貸切バスでは新車投入などありますが。

3つのバス会社が合併した当時、350両を超える車両は、仕様もカラーリングもさまざまな状況でした。今では車両数こそ280両となりましたが、約7割の車両を当社の象徴であるリボンデザインに統一でき、お客様にも名鉄観光バスを認知していただけるようになりました。私どもは、お客様に安心安全で快適なバスの旅を提供することをモットーとしており、以前からバス車内の快適性向上、高品質化に取り組んできました。バス旅行における観光バスは、非日常の旅をお楽しみいただく大きな要素の1つであり、単なる輸送手段に限ったものではないと強く思っています。

そこで、より安全で快適な車両を開発するため、社内にプロジェクトチームを発足させ、半年から1年近くをかけて、お客様に安全で快適なバスの旅を楽しんでいただける車両を追求しました。そして誕生したのが“おもてなし車両”です。一見、55人乗りの通常タイプのバスですが、その中身は一歩先をいくスタンダード車両を目指したものです。

機能の1つをご紹介しますと、専用コンバーターを装備しておりますので、パソコンやタブレットの画面を3基の大型液晶モニターに投影することができます。会社の研修旅行や親睦旅行でご利用の際でも、会議や研修を車内で済ませることができ、目的地での時間を思う存分楽しんでいただけます。液晶モニターは、従来では前後に大小1基ずつ装備していましたが、これを3基に増やしたことによって、後列のお客様も前列同様に間近で画面を見ていただけるようになりました。そのほかの快適装備として、昨年までにプラズマクラスターイオン発生機を203両の車両に搭載しました。細かい部分かもしれませんが、お客様に本当に快適に過ごしていただきたいという思いがあり、近いうちに全車に搭載したいと考えています。

――4月に愛知県で観光バスが逆走し、乗客がけがを負う事故がありました。御社の安全対策は。

当該事故をはじめ、昨今は観光バス運転士の健康起因による事故が増加しており、私どもでも運転士の健康管理については細心の注意を払っています。専任の保健師を常勤させており、愛知・岐阜・三重の3県にある8カ所の営業所を巡回して、社員の健康状態を把握し、身体的な面だけでなく、精神的なケアも行っています。睡眠時無呼吸症候群の簡易検査も3年間で全運転士が受診するよう定期的に実施しており、要治療者には精密検査を受診させて治療につなげています。また、飲酒運転予防に関する対策にはとくに力を注いでおり、運転士全員に携帯型アルコール検知器を貸与し、出勤前にアルコール検査を行うよう指導しています。

――この春から、国土交通省の貸切バスの新運賃制度が施行され、事実上の値上げとなります。旅行会社などに波紋が広がっていますが、影響はありますか。

新運賃制度は、安全コストをプラスしたものであるため、実勢運賃との乖離(かいり)が生じるでしょうし、地域差も出てくると予想されます。長距離の行程では、バス運賃が上がることによって、バス離れが起きるのではないかという懸念もあります。私どもは、ルールに従った運営を継続していきますが、抜け道を見つけた者が得をする形になると、せっかくの制度が守られなくなるのではないかと心配しています。何より一番恐れていることは、観光バス以外の選択肢、すなわち電車や飛行機など、ほかの交通機関に移るお客様が出てくることです。今後のお客様の動きは不透明ですが、私どもとしては、観光バスの魅力付けを続けていきます。

「お客様満足からお客様感動へ」をスローガンに唱え、どうすればより快適なバスの旅を満喫していただけるか、皆が知恵を出し合い、日々課題解決に取り組んでいます。新しいタイプの車両を導入し、バスガイドや運転士の接遇を含めた三位一体での商品価値を高め、お客様がほかの交通機関に離れていかないよう努力するしかないと考えています。

――国は2020年の東京オリンピックの開催までに、外国人観光客を年間2千万人誘致することを目標としていますが、インバウンドの対策は。

現在でも、北海道や立山黒部アルペンルートなどは、多くの外国人観光客が訪れていますが、今後は、バスが不足するのではないでしょうか。そうなると、私どもをはじめ、中部地区の観光バス事業者には商機が訪れると考えています。しかしながら海外にセールスに行きますと、単なる移動のためのバスと、観光バスとの違いをなかなか理解してもらえません。ですから、当社で企画販売しているドラゴンズパックのように、海外のお客様向けにプランニングした募集型企画旅行を開発したいと考えています。バスツアーは、海外のお客様にとって、最も手軽に日本を知っていただけるコンパクトな旅行形態だと考えています。

多言語でのインフォメーションやオペレーター教育などの課題もありますが、外国人観光客2千万人誘致に向け、早急に整備していこうと思っています。

――2014年度の目標、観光バス会社としての今後の方針など。

当社ではこれまで、募集型企画旅行と受注型企画旅行を合わせて年間60万人ほどのお客様にご利用いただいておりますが、今年は少し背伸びをして2%増の年間61万人の集客を目指しています。いずれは、観光バス会社として、東京ディズニーランドのようにお客様が感動できる世界にまで持っていきたいと夢を描いています。そのためには、運転士、バスガイド、車両の3つを磨き上げていかなければなりません。「またバスで行きたいね」という声をたくさん寄せていただけるようになることが大切だと考えています。

――ありがとうございました。

長野県千曲市に4月、コンビニエンスストア「サークルK信州上山田温泉店」が開店した。同店の駐車場には足湯が設けられている。豊富な湯量で知られる戸倉上山田温泉の一画らしく、湯は源泉かけ流しのぜいたくさ。重厚なかわらぶき屋根の下から湯気が立ち上るさまは、ああ温泉街に来たのだと感じさせる。買い物の有無にかかわらず無料で利用できるのもうれしい。

数あるコンビニのなかでも足湯つきは全国初。「観光客と地元住民の憩いの場に」と敷地内の源泉を活用した。

全国展開する店舗は住民にとっては便利だ。一方、旅行者としては、勝手な意見ながら「またか」となりがち。住民の利便性と旅行者の驚きの両立のために、今回のような地域特性を生かした店舗展開が増えればいいなと思っている。

【西田 哲郎】

国内旅行宿泊拡大キャンペーン

日本旅行業協会(JATA)が、今年度から開始した国内旅行宿泊拡大キャンペーンが順調な滑り出しを見せている。新CP「ニッポンを、遊びつくせ!」は、ダンスユニット「WORLD ORDER」が国内の観光地でパフォーマンスを行うようすを動画配信しているもので、4月1日の動画アップ以降、6月上旬には再生回数が5万3千回を記録。狙い通り、若年層へのアプローチに成功している模様だ。

6月11日の定例会見で発表を行った国内・訪日旅行推進部の興津泰則部長は、「再生回数は6月2日に5万3362回、11日の朝時点で5万6682回と順調。今は1日400―500回の再生回数がある」と報告。CPの広告は打っていないが、同時期に発表され、かつ広告を出稿している「WORLD ORDER」を起用した他社の動画などと比べても、同程度の回数を誇っているという。また、海外での再生は約25%を占める。

公式サイト訪問者も昨年から3倍の1万1573アクセスにのぼり、「WORLD ORDERを起用した拡散策が効果を上げている」と評価する。利用デバイスはパソコンが79%から57%に減少した一方、モバイルは16%から38%に拡大し、スマートフォン利用者が多い若年層がアクセスしているとみる。

さらに、公式フェイスブックのファン数は3月末時点で2万1944人だったものが、6月2日時点で2万3665人と1721人増加。このうち、10人中7・6人が35歳以下と若年層が飛躍的に伸びている。興津部長は「狙い通り、若い人や女性のファンも増えており、今のところ効果が出ていると判断している」とした。

現在公開中の動画は石川県を舞台にした第1弾で、7月に2弾、10月に3弾を公開する。また、夏には次年度用の撮影も行う予定。撮影地域は検討中。

日本温泉協会の女性部委員会(小口潔子委員長)は7月11日午後1時30分から、東京都千代田区永田町の都道府県会館で「第1回温泉塾セミナー」を開く。講師は日本文学研究者・東京大学大学院教授のロバートキャンベル氏で、テーマは「日本文化と温泉」。先着50人限定で、塾費は3千円。

女性部委員会の小口委員長は「私たちが育まれ、生かされてきた大地の恵み『温泉』について改めて学びを深め、感謝の一歩を踏み出したい」とし、同じ志を持つ多くの仲間の入塾を歓迎している。

セミナー参加、入塾の問い合わせ=日本温泉協会 電話:03(6261)2180。

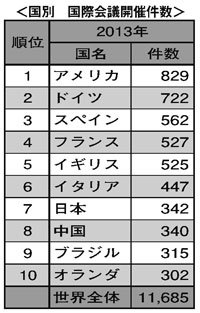

国際会議協会(ICCA)がこのほど発表した2013年の国際会議開催統計によると、日本は342件で、世界第7位となった。

13年に世界で開催された国際会議数は前年比4・7%増の1万1685件。1位は米国で829件、次いでドイツ722件、スペイン562件、フランス527件、イギリス525件、イタリア447件、日本342件、中国340件、ブラジル315件、オランダ302件と続く。

日本はアジア・大洋州地域で2年連続の1位。世界順位も12年の8位から7位にランクアップした。震災前の2010年(741件・世界第2位)の半分以下だが、震災の影響による大きな落ち込みから、12年、13年と上昇基調を取り戻している。

都市別では、東京が79件で世界第26位、京都が43件で世界第55位、大阪が20件で世界第117位、神戸が18件で世界第136位の順。アジア・大洋州地域の都市別では、175件のシンガポール(世界第6位)、125件のソウル(世界第9位)、105件の北京(世界第18位)、93件のバンコクとシドニー(世界第20位)、89件の香港(世界第23位)と比べ大きく水をあけられた。

旅行新聞ホームページ掲載の記事・写真などのコンテンツ、出版物等の著作物の無断転載を禁じます。