2018 年1 月31 日(水) 配信

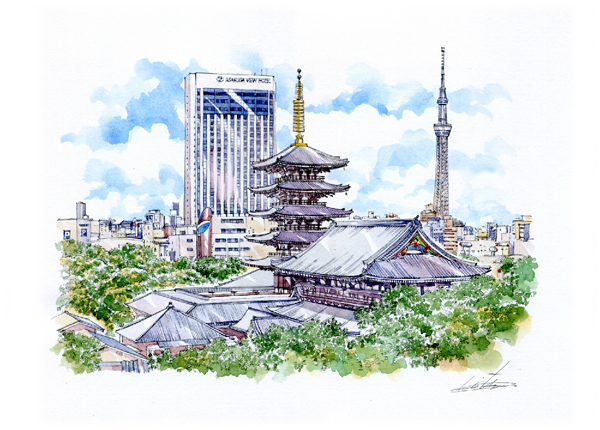

2コースを用意 5市8町からなる三重県南部は海・山・川の広大な自然に恵まれ、四季折々の豊富な農水産物が育つ地域。伊勢志摩国立公園の雄大な自然や、悠々と流れる清流宮川、日本人の心のふるさと「伊勢神宮」、世界遺産「熊野古道」など多数の魅力があり、13の市町が絆を結びながら発展してきた。

そんな、三重県南部地域をふるさと納税で応援してもらうとともに、魅力を肌で感じてほしいとの想いから、「みえ南部まるごとスペシャルバスツアー」を企画。東紀州熊野コースを3月18日・19日に、 伊勢志摩コースを3月25日・26日に実施する。

期間中に寄付した人の中から、抽選で当選した人だけが参加できる有料の特別なツアーとなっている。これまでの返礼品の寄付金集めとは違った、地域のファン作りのための新たな取り組みだ。

※三重県南部13市町…伊勢市、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、熊野市、玉城町、

度会町、南伊勢町、大紀町、大台町、紀北町、御浜町、紀宝町

□ ツアー要項【東紀州熊野コース】実施日: 2018年3月18日(日)・19日(月)

【伊勢志摩コース】実施日: 2018年3月25日(日)・26日(月)

募集人員: 各回抽選13組26人

応募期間: 2018年2月15日(木)まで

応募対象者: 2018年1月1日(月)~2月15日(木)の間に、三重県南部地域13市町のいずれかの市町にふるさと納税で寄付した人

参加費: 1人1万円(税込)、1泊2日(朝食1回、昼食2回、夕食1回)※ふるさと納税の寄付とは別途参加費が必要

応募方法: 下記の申込フォームから

ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 通常の観光ツアーとは一味違う!みえ南... 33 shares https://www.furusato-tax.jp/feature/a/mienanbu_marugoto-bustour2018

ふるさと納税サイト

当選発表: 2018年2月23日(金)予定。当選者本人に連絡

□ ツアー特徴・抽選で当選した人だけが有料で参加可能

寄付すれば必ずもらえる返礼品と違い、抽選で当選した人だけが有料で参加するツアーです。返礼品による寄付集めと違い、寄付いただいた方に現地に訪れてもらうことで、三重南部のファンになってもらうことを目的に実施します。

・返礼品はそれぞれの自治体から別途プレゼント

寄付金額に応じて、それぞれの市町ごとに地域の特産品などの返礼品は別途用意しています。

・13 の市町が連携して実施

ふるさと納税での自治体間連携としては、他に例のない13市町という広範囲エリアで実施する。

□ <東紀州熊野コース>3 月18 日(日):

・集 合: 午前8時45 JR・近鉄 松阪駅

・大紀町: 大内山酪農(工場見学)

・御浜町: 道の駅 パーク七里御浜(産直ダイニングで昼食)

・紀宝町: 熊野川・三反帆体験

・熊野市: 入鹿温泉(宿泊)

3 月19 日(月):

・熊野市: 「世界遺産・花の窟」見学

・尾鷲市: おわせおさかな市場おとと(昼食&工場見学)

・紀北町: 幻の渡利牡蠣(養殖見学・殻むき体験)

・大台町: 奥伊勢フォレストピア(自然体験)

・解 散: 午後6時00分、JR・近鉄 松阪駅

※天候などの都合により、予告なくコースが変更となる場合がある

□ 1日目の見どころ<大内山酪農>

大内山酪農 大紀町からのふるさと納税返礼品として人気があるバターアイスなどの乳製品を提供している大内山酪農。普段はなかなか入ることのできない工場見学ができる。事業者のこだわりと、おいしい牛乳の秘訣を見学。

<熊野川>

熊野川 川風を受けて進む昔ながらの川舟・三反帆(さんだんぼ)に乗り、ゆったりと熊野川を巡る。「川の熊野古道」として世界遺産登録されている熊野川で、歴史感じるタイムトラベル体験を楽しめる。

<入鹿温泉>

入鹿温泉 古くから湯治場として親しまれてきた入鹿温泉でリフレッシュ。夕朝食付きで、ゆったりと1日の疲れを癒せる。

□ 2日目の見どころ<花の窟>

花の窟 「日本書紀」にも登場する日本最古の神社「花の窟(いわや)」に参拝。社殿はなく、高さ45㍍の窟をそのまま御神体とするその姿は、熊野三山や伊勢神宮成立前の、太古の自然崇拝の遺風を漂わせている。

<海の恵み堪能>

海の恵みを堪能 新鮮な魚介類が揃う「おわせおさかな市場おとと」での昼食や、「幻の渡利牡蠣」の養殖見学など、海の恵みを堪能。「奥伊勢フォレストピア」では清流と大自然に癒される。

□ <伊勢志摩コース>3 月25 日(日):

集 合: 8時45分、JR・近鉄 松阪駅

度会町: 地元の木材にこだわったものづくりの「世古林業」(工場見学)※ここでしか手に入らない、御山杉のアクセサリーも販売。

伊勢市: 賓日館見学、夫婦岩参拝(昼食)

鳥羽市: チャーター船に乗って答志島(観光・宿泊)

3 月26 日(月):

志摩市: 海ほおづき(てこね寿司づくり体験・昼食)

南伊勢町: よくばり漁業体験(お土産付)

玉城町: ふれあい農園でいちご狩りもしくはアスピア玉城

解 散: 午後5時00分、JR・近鉄 松阪駅

※天候等の都合により、予告なくコースが変更となる場合がある

□ 1日目の見どころ<二見浦>

二見蒲 縁結びのシンボルとして多くの参拝者が全国から集まる夫婦岩。夫婦岩がある二見浦は、かつては伊勢神宮参拝の前に訪れ、精進潔斎を行ったとされる場所。パワースポットとしても有名。

<答志島>

答志島 歴史的スポットが数多くある、伊勢湾最大の離島「答志島」。迷路のような路地とゆったりとした島文化を堪能する。

□ 2日目の見どころ<漁業体験>

漁業体験 養殖業のような新しい漁業と、昔ながらの漁業もしっかり息づいている南伊勢町の海で漁業体験。船の上からの景色は一見の価値あり。

<アスピア玉城>

アスピア玉城 伊勢神宮にも奉納されたことがある「玉城豚」。 そんな玉城豚が贅沢に使用された、たこ焼きのような見た目の「アグリ焼」は玉城町でしか食べられない逸品。 新鮮な野菜や特産品の買い物も用意。

.jpg)