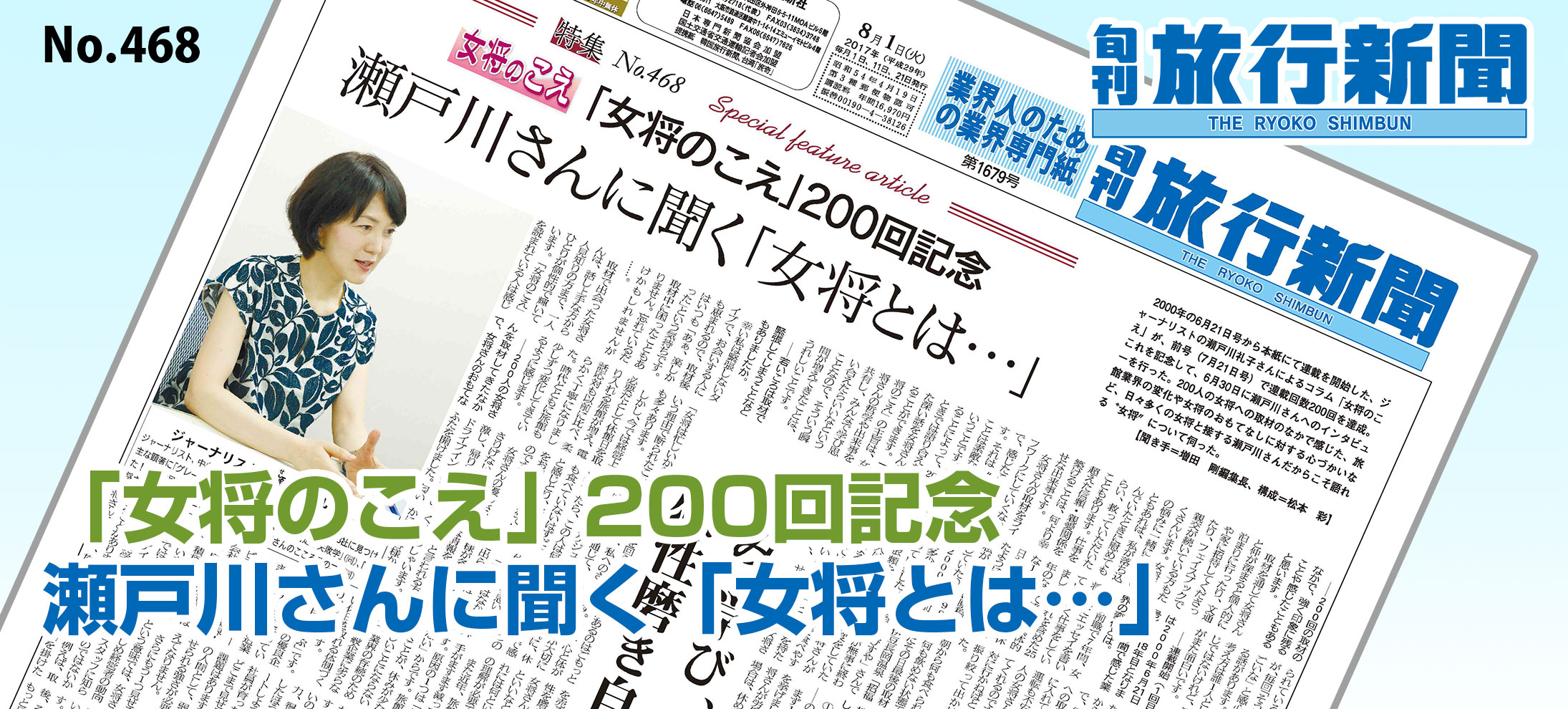

「女将のこえ」200回記念

瀬戸川さんに聞く「女将とは…」

2000年の6月21日号から本紙にて連載を開始した、ジャーナリストの瀬戸川礼子さんによるコラム「女将のこえ」が、前号(7月21日号)で連載回数200回を達成。これを記念して、6月30日に瀬戸川さんへのインタビューを行った。200人の女将への取材のなかで感じた、旅館業界の変化や女将のおもてなしに対する心づかいなど、日々多くの女将と接する瀬戸川さんだからこそ語れる〝女将″について伺った。

【聞き手=増田 剛編集長、構成=松本 彩】

――200回の取材のなかで、強く印象に残ることや感じたこともあると思います。

取材を通じて女将さんと仲が深まると個人的に泊まりに行ったり、文通や家に招待してくださったり、フェイスブックで親交が続いている方もたくさんいます。女将さんの悩みに一緒に泣いたこともあれば、私が落ち込んでいたときに慰めてもらい、救っていただいたこともあります。仕事を超えた信頼・親愛関係を築けることは、何より幸せな出来事です。

女将さんの取材をライフワークにしていくなかで、感じたことがあります。それは〝歳を重ねることは素敵なことだ〟ということです。歳を重ねることによって、20代のときでは語り合えなかった深い話を女将さんとすることができます。「女将のこえ」の主旨は、女将さんの哲学や出来事を共有し、みんなで学び思い合えたらいいなということなので、そういう瞬間が増えてきたことは、うれしいことです。

――若いころは取材で緊張してしまうことなどもありましたか。

幸い私は緊張しないタイプで、お会いする人にも恵まれるので、取材後はいつも「あぁ、楽しかった」という気持ちです。取材中に困ったこともありません。忘れているだけかもしれませんが……。

取材で出会った女将さんは、話し上手な方から人見知りの方まで、一人ひとりが個性的で輝いています。「女将のこえ」を読まれている人は感じられていると思いますが、毎回「そうなんだ。すごいな」と感心させられる話があります。性格や考え方は誰1人として同じではないけれど、そこがまた面白いです。

――連載開始(1回目は2000年6月21日号)から18年目となりました。この間で感じた業界の変化とは。

まず前職で7年間、女将さんにエッセイを書いていただく仕事をしていました。それを含めた25年のなかで感じる具体的な1つの変化として、休日を取る旅館が増えてきたように思います。

私が女将さんに原稿依頼をしていたのは1993年―2000年で、前半はまだ多少、バブルの勢いが残っていました。電話で原稿依頼をすると、10人中1人は休みなく働いたことによる過労から体調を崩されていました。お客様ではない人に対する応対は冷たく、「女将は忙しいから」という理由で断られたことも多々あります。

しかし、今では経営上、必要だとして休館日を取り入れる旅館が増え、電話応対も以前に比べ、柔らかく丁寧になりました。時代とともに旅館も少しずつ変化してきているように感じます。

――200人の女将さんを取材してきたなかで、女将さんのおもてなしに対するきめ細やかさなど、改めて感心させられたことを教えてください。

取材で初めて涙を流したのは、この「女将のこえ」なので、一番記憶に残っています。人生で最も体調が悪かった日でした。その日は朝暗いうちから家を出る日帰り出張で、伊豆方面の女将さんへの取材を4件立て続けに入れていました。車の運転も不安でしたが、4人の女将さんが待っていてくれるのですから、絶対に行かねばと、気力を振り絞って出かけました。

朝から何も食べられない、何も飲めない状態で迎えたその日最後の取材が、伊豆長岡温泉「招福の宿 ゑびすや」さんでした。取材が無事に終わり、帰り支度をしていたときです。女将さんが「これなら車で食べやすいから」と棒寿司を持たせてくれました。女将さんは「どこを回られたんですか」など、私へのさりげない質問を通じて、「朝からこのスケジュールだったら、この人は何も食べていないはずだ」と感じとり、密かに出前をお願いしてくれていたのです。

女将さんの優しさと、さりげない心づかいに感激し、帰りに立ち寄ったドライブインで棒寿司のふたを開けました。匂いを嗅いだ途端に空腹を覚え、お寿司を口に入れると、大粒の涙がボロボロとこぼれてきたのを、今でも覚えています。

会話の中から相手の状態を感じとり、さりげない心づかいができる女将さんの心に触れた出来事でした。

また、たびたび訪ねている雲仙宮崎旅館では、女将さんの清く正しく美しい思いに感銘を受け、ご迷惑なことにロビーで泣き続けた思い出もあります。

有り難いことに、年を経るごとに親しくさせていただける方が増え、ここで紹介しきれず申し訳なく思うくらいです。

――多くの女将さんと接するなかでアドバイスしたいことは。

(1)休む(2)学ぶ(3)見せる――の3点です。

まず1番目に「休む」を挙げました。とくに女将さんが労働力の1つの場合は、休めないという意見があるのはごもっともです。ただ、心と体が資本なのでどうか大切にしてほしい。それに、休みを取って外の世界で感性を磨くことは、1つの仕事だとも思います。

「私自身はなかなか外に出られないけれど、お客様が各地からいろいろな情報を持ってきてくださる」と言われる方がよくいらっしゃいます。確かに、お客様から話を聞けるのは素晴らしいことだと思います。

しかし、景色を写真で見るのと、その場所を訪れて風を感じるのは異なるように、誰かの話で情報を得るのと、自ら体験することは価値がまったく違います。旅館は感性を売る仕事です。その感性を磨き続けるためにも女将さんが休みを取れるといいなと思います。これには何といっても周りの理解が必要ですね。

また近年、旅館の働き手がますます減っています。原因の1つは「休めない」からです。旅館で働くことが、休みが少なく苦しいことにならないよう、業界の存続のためにも、一般企業に劣らない休日を取れる体制づくりが待たれます。

2つ目は「学ぶ」です。…

※ 詳細は本紙1679号または8月4日以降日経テレコン21でお読みいただけます。