2017年12月19日(火) 配信

免税店にとってのデファクトスタンダードとなるか――。セルフサービス式の免税手続きシステム「GripsJ for Kiosk(グリップスジェイ フォー キオスク)」の提供が始まった。手続きの煩雑さ回避と、人件費削減、消費増につながることを期待したい。

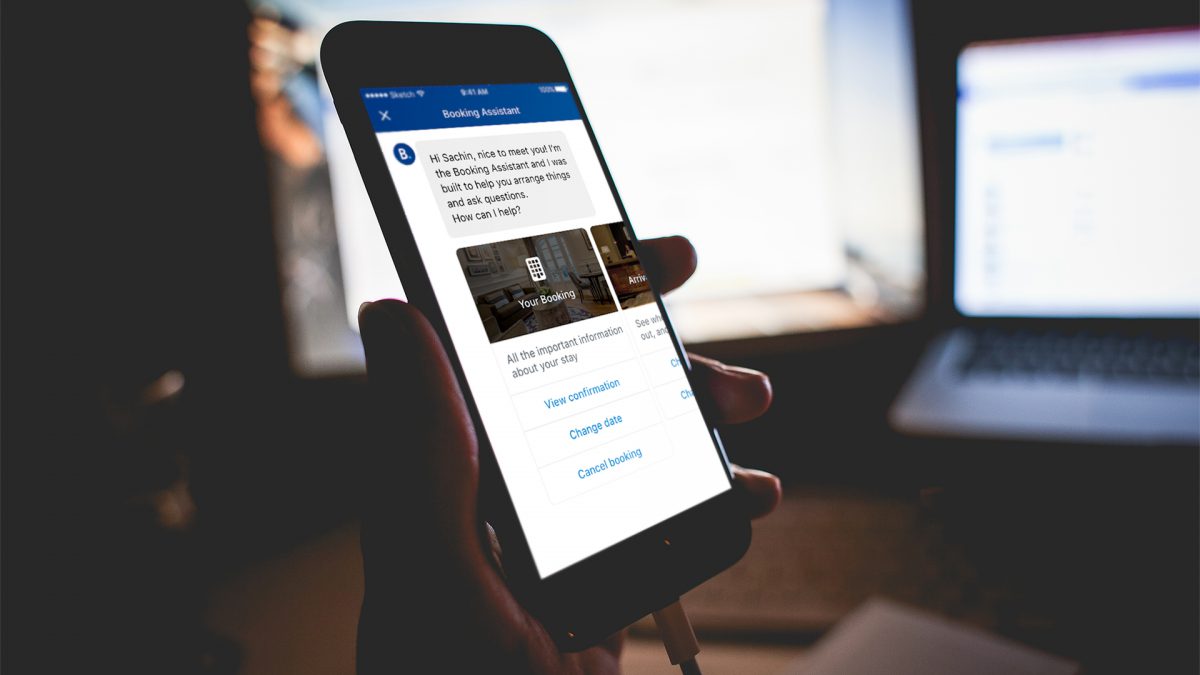

免税店手続きの簡易化は、「購入者誓約書」と「購入記録表」の電子化にある。同システムでは、「購入誓約書」の入力作業を、ユーザー自身が行う。旅券番号の入力と署名など、一連の入力作業をスマートフォン端末で済ませる仕組みは普及していたが、店舗スタッフによる対応を想定したものだった。

ユーザーの利便性向上に重きを置く取り組みが多いなか、同システムは人件費削減という店舗側の課題にも応える仕様となっている。スタッフは申請内容の確認などを行うだけでよく、大幅な業務削減を期待できる。

開発を担うグローバルブルーティエフエスジャパン社は2014年、NTTデータと共同で、免税書類発行システム「GripsJ」の提供を開始。大手百貨店などで普及が進む。免税店の利用実態データを、経済産業省らのプロジェクトに提供するなど、免税を通じた地域活性化にも貢献してきた。

最新の統計によると、国内の免税店数は約4万2千件。昨年と比べ1割の増加で、各社インバウンドを取り込もうと必至だ。旅館の売店でも対応が進んでおり、手続きの電子化を行う施設も少なくない。同システムも、インバウンドに気持ちよく消費してもらう仕掛けづくりの一環として、取り入れる余地がある。

アリペイ(支付宝)や、ウィーチャット(微信支付)など、スマートフォン決済(スマートペイ)が普及の兆しを見せ始めた今年。決済時の顧客体験向上をホスピタリティの1つと捉え、充実させることは、消費額拡大を目指すうえでも欠かせない。

なお、国の定める訪日外国人旅行消費額の目標額は、年間8兆円(2020年)。今年9月までの消費額は約3兆3千億円で、前年同期と比べて15%の増加となっているものの、先はまだ長い。目標達成のためにも、決済・免税手続き時の顧客体験向上は見過ごせない要素となりそうだ。

、黒川温泉町並み、黒川温泉湯めぐり手形.jpg)

、有田ポーセリンパーク(佐賀県)、轟の滝(長崎県).jpg)