2023年3月24日(金) 配信

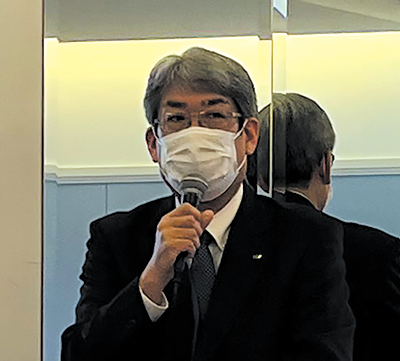

日本旅行業協会は3月23日(木)、定例会見を開いた

日本旅行業協会は3月23日(木)、定例会見を開いた

日本旅行業協会(JATA、髙橋広行会長)は3月23日(木)に開いた定例会見で、観光庁が発表した「アウトバウンドの本格的な回復に向けた政策パッケージ」について触れた。志村格理事長は、「国内・訪日旅行だけではなく、海外旅行にも出掛けようと観光庁自身が呼び掛けたことは画期的」という認識を示し、これを受けて、「海外旅行再開キャンペーンを一新し、新たな促進CPを予定している」と明かした。

観光庁は3月15日(水)、アウトバウンドの本格的な回復に向けた政策パッケージを策定した。JATAや各国・地域の政府観光局などと連携し、出国日本人数を2019年水準である2000万人へ回復させることを目指す。

JATAの志村理事長は、「現行の観光立国推進基本計画では、若者のアウトバウンド推進しか言及がなかった。この政策パッケージを通じて各国の政府観光局との連携や、機運醸成のイベントの開催などが行われるのは歓迎すべきもの」と話した。

池端孝治理事・事務局長は、「商談会に訪れてインバウンド誘致を呼び掛けた際に必ず聞かれるのが、日本からどの程度お客様を送ってくれるのかということ。各DMOも、地域から海外へ送客することに対し問題意識を抱いてくれている」との認識を示した。

「インバウンドを復活していくには、日本人の出国者数も回復していくことが重要。これを好機に、海外旅行促進の機運を、相手国と一緒に伸ばしていきたい」と意気込みを述べた。

□ツアーグランプリ SDGs部門を新設

JATAはこのほど、ツアーグランプリ2023を開催する。旅行業での企画力やマーケティング力の向上、「観光立国」の施策に寄与することを目的とし、海外・国内旅行で最も優れた企画旅行や、訪日旅行で実施された企画提案のなかから優れた作品を表彰する。部門は企画創造、デジタル活用、新設されたSDGsのほか、審査員特別賞の計4部門。

評価ポイントは、「斬新性」、「事業性」、「業界貢献度」の3項目とした。

22年は新型コロナ禍の影響で中止したため、2年ぶりの開催となる。

応募は4月3日(月)~5月12日(金)まで。

表彰式は7月中旬を予定している。

□「笑う旅には福来たる」 4月1日(土)から内容拡充

JATAは国内旅行需要喚起策「笑う旅には福来たる」国内宿泊キャンペーンの内容を拡充し、4月1日(土)から新たなCPを展開する。

これまで協業していたJR・航空などの交通事業者のほか、今回からバス事業者とも連携し、さまざまな商品が当たるキャンペーンを展開する。

また、CPサイトでは、各省庁で取り組んでいるテーマ別観光情報や、全国の地方自治体・DMO・観光協会などで取り組んでいる旅行者向けのCP情報を紹介する。旅行者のプラットフォームとなるようなポータルサイトとして運営する考え。

JATAでは、「観光産業に携わる事業者が一体となったプロモーションを展開していくことで、旅行需要の早期回復と地域活性化を目指していく」とした。

長谷川会長、並木市長、金子教育長、晴気さん、石見さん、田子さん、.jpg)

とジャルパックの平井登社長(同3番目).png)