2019年3月8日(金) 配信

会のようす。鈴木課長があいさつ

会のようす。鈴木課長があいさつ

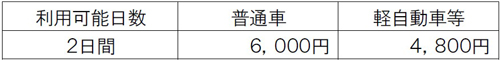

観光庁は3月7日(木)に東京都内で、「ユニバーサルツーリズム(UT)に向けた実証事業」の成果報告会を開いた。このなかで障害者などの旅行に関する調査結果を発表した。過去に取り扱ったことがある旅行会社は51%だった。同旅行に参加した訪日外国障害者の割合は6%のみ。同庁の鈴木貴典観光産業課長は「より一層の啓発が必要だ」と語った。

現在の障害者旅行の取扱状況では、「取り扱いあり」は37%だった。今後の意向は「現時点で取り扱いの予定はない」は38%、「今後取り扱いしていきたい」は12%となった。2020年の東京五輪に向け、障害などのある外国人を対象とした企画旅行商品の販売予定は「ある」が2%に留まった。「検討中(不明も含む)」は15%だけだった。

課題点は「訪問先でのサポート体制の確保」「受入可能な観光施設」「専門知識の習得・人材育成」などが6割を超えた。取扱実績がある事業者のうち35%が、「採算性の確保」を課題点に挙げた。

□事象事業報告

実証事業報告では、昨年度に採択された6事業者が活動を報告した。

i-link-u(アイリンクユー、高野朋也代表)では武士に扮したガイドが、神奈川・鎌倉の街を案内する着地型旅行商品を提供している。高野代表は「我われはゲストハウスも運営している。70%ほどが外国人旅行者で、障害を持つスタッフらが対応している。UTの採算性と継続性を担保するため、宿泊とツアーをパッケージ化している」と取り組みを紹介した。

一方で、「障害者専用ツアーを造成しても、実際に集客・販売、また採算が取れて継続的にできるのか。ここが非常に重要になる」と指摘した。

国際旅行社事業部次長の諸見里一寿氏は「(UTの)市場は未だ形成されていない。福祉団体と旅行会社をつなぐネットワークを構築していくことが必要だ」と語った。

パネルディスカッションのようす

パネルディスカッションのようす

会のあとはパネルディスカッションを行った。訪日外国障害者向け日本観光サイトを運営する「アクセシブルジャパン」代表のグリズデイル・バリージョシュア氏が登壇した。同氏は今回の事業の審査・評価委員を務めている。

同氏は「やはり情報の提供が大事だ。Webサイトで、日本語のバリアフリー情報はあるが、英語に切り替えると情報が消えることがある。情報がないだけで、機会損失になる。もったいない」と問題点を示した。

UTは、高齢や障害の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加でき、すべての人が楽しめる旅行を目指している。ただ観光庁の宿泊施設のバリアフリー改修にかかる補助制度も、一昨年できたばかりだ。同氏は「日本は世界一のUT大国になってほしい」と今後の取り組みに期待を込めた。

※調査は日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)の会員事業者を対象とした。期間は2018年8~12月で、 回収サンプル数は441事業者となった