2017年10月11日(水) 配信

福村泰司社長

福村泰司社長

先日、札幌観光バスに訪問のアポイントをお願いすると、加えて翌日「新造したキッチンバスをぜひ見て欲しい」との依頼を受けた。1つ聞けば2つ、3つ返ってくる。同社の「積極的に売り込む姿勢」をここ数年、肌で感じてきた。気になっていた企業の変わりよう。その理由を、就任5年が過ぎた福村泰司社長に聞いた。

【鈴木 克範】

◇

□2012年、副社長就任

東京でコンサルティング会社を経営していた2012年、顧客の投資ファンドが保有する札幌観光バスの株式売却を打診された。これがすべての始まりだ。当時すでに、道東のバス会社3社の社外取締役を経験していた。各社の経営者が自社株を買い戻したことで社外取締役を辞したあとも、知床のバス会社との合弁でアウトドア会社を設立するなど、北海道との縁は続いていた。

デューデリジェンスや譲渡価格の交渉を経て、札幌観光バスの株は自身が経営するコンサルティング会社の子会社が引き受けた。12年6月には代表権を持つ副社長に就任した。

決め手は①バスの高稼働率を誇る営業力②バスガイドの新卒採用・育成に力を入れている③本社(車庫)が札幌市内や新千歳空港から30分程という地の利の良さ――の3点だった。

□社員と1対1で話す

就任直後の社内は、ファンドからファンドに売られた状況に、社員のやる気は底をついていた。そんななか、まずは「話すこと」から始めた。自分が何を考え、どういう方針なのかを伝える。社員は今何をしているのかを聞く。バスガイドやドライバー、営業、内勤職員に至るまで、1対1で話し合った。

対話を受けて最初に改善したのは制服だ。個人任せで統一感のなかったバスガイドのコートやドライバーのジャンパーを新調した。女子社員のパンプスを黒で統一するために購入費の補助制度も新設。新人バスガイドの化粧講習会も開いた。取り組みを進めると、「夏用にスカーフが欲しい」など、前向きな声も上がり始めた。

次に手を付けたのが職場空間の刷新だ。仕事中にそれぞれの顔が見えるよう間仕切りを取り払い、イス・テーブルも新しくした。環境が変わることで「これまでの時代にピリオドを打つ」といった心の変化も期待した。衣食住でいえば、「衣」と「住」を整えた格好だ。

□オーナー会社の誕生

改善を進めるなか、13年に2つの大きな決断をした。6月に予定される社長就任を前に、札幌観光バスの株式を個人として取得。さらに13年度の1年間で新車13台を一挙に導入した。現在、バスは供給不足で納車待ちが続いている。決断が数年遅ければ、実現しなかった。「絶妙なタイミング」で導入できた。

商売道具が新しくなることで、社内の空気も一変。新しい会社に生まれ変わる転機になった。名実ともにオーナー企業としての札幌観光バスが誕生した。

□賃金、福利厚生を 手厚く

衣食住の改善も残すは本丸の「食」、社員が食べていくための賃金を残すのみだった。新しいバスを導入し、営業ががんばっている今こそと、2015年から2年かけて乗務員の年収を2割増やした。

業界の深刻な人材不足を受け、定年も乗務員は60から63歳に引き上げた。今年度は長く勤めてもらうために退職金制度の設計も見直す。安全運転の報奨金、エコドライバー表彰などにも取り組んでいる。

今後は福利厚生も手厚くする。3年前からドライバーのSAS(睡眠時無呼吸症候群)の検査に取り組んできた。今秋からはドライバー全員に会社負担で脳ドックも受けてもらう。会社も責任を持ち社員の健康管理に取り組む。

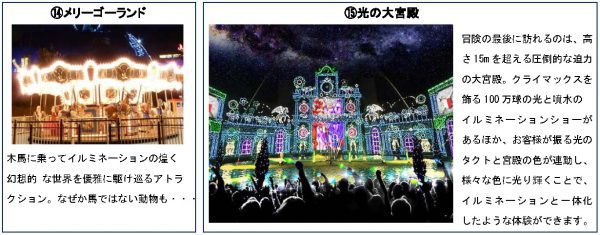

本格的な厨房を搭載したバス「クルーズキッチン」

本格的な厨房を搭載したバス「クルーズキッチン」

□ビジョンは「Brighten up Hokkaido」

「Brighten up Hokkaido~北海道を、輝かせよう~」という言葉をビジョンとしている。「まだ出会っていない道内の観光資源に光を当て、自分たちのバスで案内しよう」という思いを込めた。

今日も当社のバスが北海道各地を走っている。道内の観光を隅々まで知っているのはバスガイド。北海道ではインフラとして価値の高いバスだが、さらにハード・ソフト両面を磨き上げていきたい。その積み重ねが「北海道が輝く」ことにつながる。

□観光コンテンツを どれだけ持つか

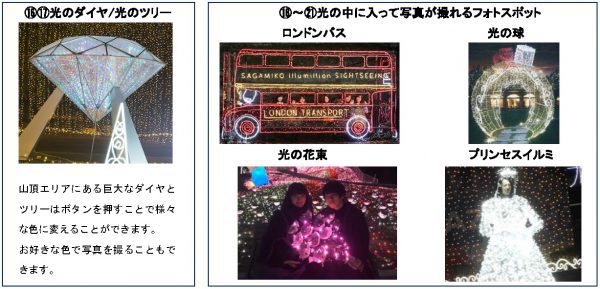

15年には関連会社を設立し美瑛町にびえい和牛が売りの「ファームレストラン千代田」をリニューアルオープンした。3年後はオーベルジュもオープンする予定だ。富裕層向けチャーターリムジン「クールスター」を中心とした、カスタムメイド旅行の企画・販売にも取り組んでいる。昨年1月には旅行会社・クールスターも立ち上げた。今冬は実行委員会を組織し、札幌で期間限定の氷のホテルを中心とした「アイススターホテル」を実施した。

観光や体験のできるコンテンツを自ら持ち企画する。あるいは他社に販売してもらう。インフラとしてのバスを生かすため、「観光コンテンツをどれだけ持ち、自社で運営できるか」ということに経営資源を集中させている。

□キーワードは 食と観光

今年8月、従来のレストランバスとは一線を画した本格的な厨房搭載バス「クルーズキッチン」がデビューした。9月に礼文島でJTB北海道が実施した、1日限りの野外レストラン「シェフズテーブル」に利用された。最北端の島を舞台に、ミシュランガイドで評価されたシェフが、地元の食材を用いた「島フレンチ」を提供。食器やワイングラスもレストランと同等のものを使い、コース料理としてサービスする。自ら会場を訪れ「今まで誰もできなかったシーン」を目に焼き付けた。

キーワードは「食と観光」。言葉を具体的にする答えが「クルーズキッチン」だと確信した。

と、神川氏.jpg)