2023 年7 月25 日(火) 配信

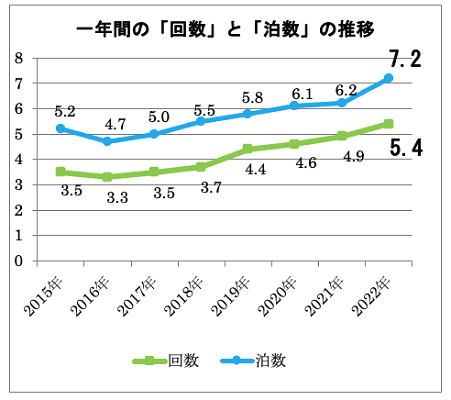

1年間の平均キャンプ回数・泊数の推移 日本オートキャンプ協会(明瀬一裕会長)が7月13日(木)に発表した「オートキャンプ白書2023」によると、22年のオートキャンプ参加人口は前年比13.3%減の650万人だった。一方で1年間の平均キャンプ泊数が7.2泊、回数が5.4回とともに過去最高となり、「平日にキャンプをする」人が50.1%と半数を超え、平日の利用が多いソロキャンパーは同3.5ポイント増の16.6%となった。キャンプが家族やソロ、休日や平日とさまざまなスタイルで楽しむ身近なレジャーに進化していることが表れている。

オンラインで発表会見を行う明瀬一裕会長 明瀬会長は冒頭、昨今のオートキャンプ人気が高まりを見せた1つの要因として、過去3年間続いたコロナ禍を挙げた。これにより外出が厳しく制限された一方で、却ってアウトドアに対するニーズを喚起し、さまざまな媒体でオートキャンプが報道されるようになったと振り返る。続けて、「オートキャンプが3密状態になりにくいレジャーであると広く認知され、これまで興味がなかった人も新たに関心と参加意欲を持ち、実際にキャンプを始める人が増えた」と伝えた。

新型コロナが終息した訳ではないと強調したうえで、明瀬会長は「仮に新型コロナの感染危機がなくなったとしても、日本の社会や人々の行動形態がコロナ禍以前に戻ることは恐らくないと思う。オートキャンプもその例外ではない」と言及。「コロナ禍という3年間の大災害を経て、今後オートキャンプは新たなステージに入るのではないかと予感している。白書からもその一端が垣間見られるのではないか」との考えを示した。

一例として、オートキャンプ参加人口が同13.3%減の650万人だったことについて、明瀬会長は「コロナによる規制が徐々に解かれ、野外活動含むレジャー全般が回復した結果、相対的に減少した」と説明した。

あわせて、キャンパーが1年間でキャンプ場に泊まった平均泊数が7.2泊で前年より1泊増、1年間でキャンプに行った平均回数が5.4回とともに過去最高だったと語った。明瀬会長はこれらを踏まえ、「キャンパー1人当たりのキャンプ回数が増え、それぞれより長くキャンプ場に滞在するようになった。コロナ禍が要因となって新たにキャンプを始めた個人や家族を含めて、オートキャンプが多様な階層の人々が年間を通して実践するレジャーとなりつつある」と期待を寄せた。

これから少子高齢化が進むなか、「オートキャンプ参加人口は今後徐々に減少しながら、オートキャンプそのものは益々盛んになり、日本人のライフスタイルとして定着していくのではないかと見ている」と、明瀬会長は締め括った。

□ 平日もキャンプ場へ、ソロキャンプ増加で 22年は、コロナの影響でキャンプが注目されたほか、休暇が取りやすくなり、曜日にとらわれずに行動できるソロキャンパーの増加から、平日キャンプが伸長している。

それを表すように、キャンパーへ「平日にキャンプをするか」と調べた結果、50.1%と半数以上が平日にキャンプをすると回答。「キャンプ同行者」の「ソロキャンプ」は、同3.5ポイント増の16.6%と上昇した。

22年は9月に3連休が2回あったことで、「キャンプした月」では9月が65.0%とトップ。2つの連休が一番大きな要因ではあるが、近年の秋冬キャンプの人気、猛暑による夏キャンプから秋キャンプへの移行などが背景にあるとみている。

キャンプ場の平均稼働率は同0.3ポイント増の20.7%と伸長し、過去最高を更新した。22年のキャンプ場から見たキャンパーの傾向は、1位が「ソロキャンパーが増えた」で58.1%、2位は「女性のソロキャンパーが増えた」の38.2%、3位が「初心者が増えた」の34.4%だった。また、「平日によく利用する人」でも「ソロキャンパー」が最も多く80.5%で、2位の「シニア」46.9%を大きく離す結果となった。こうした平日のソロキャンパーの利用増が、キャンプ場の稼働率を押し上げている。

□ キャンプ用品の価格、材料費高騰で上昇へ 22年は原材料費の高騰がアウトドア用品に大きな影響を及ぼし、テントの輸入金額は同60.2%増の304億9000万円となった。金額が大きく伸びる一方、輸入重量は同17.5%増の1万9858トンで留まり、輸入価格の高騰が輸入金額増加の理由になっている。

用品メーカー・販売店から見た22年の傾向として、女子を含めたソロキャンパーの増加、テントなどの大物よりも小物類やオプションパーツなどの買い足し需要が増加。キャンプに使うテントが鈍化する一方、登山や自転車、オートバイなどのアクティビティに関わるキャンプ用品は好調であったと明かした。

□ キャンピングカー台数、3.6%増と堅調な伸び 22年のキャンピングカーの登録台数は、3.6%増の11万3453台で堅調な伸びとなった。国産のキャンピングカーの販売価格は、近年の材料価格の高騰などにより、キャンピングカーに改造する材料だけでなくベース車両の価格も上昇。すぐに購入できる中古車の人気が高まり、価格も上昇傾向とわかった。