2023年9月28日(木) 配信

観光庁の髙橋一郎長官は9月27日(木)、会見を開いた

観光庁の髙橋一郎長官は9月27日(木)、会見を開いた

観光庁の髙橋一郎長官は9月27日(水)に開いた会見で、8月の訪日外国人旅行者数が、3カ月連続で200万人を超えたことを報告した。一方で、中国における団体旅行解禁の2週間後にALPS処理水の海洋放出があり、旅行控えの懸念があったが、現地の旅行会社にヒアリングしたところ、影響は限定的とした。髙橋長官は、「今後の動向や実績に注視し、プロモーション活動や必要な取り組みを進めていく」考えを示した。

日本政府観光局(JNTO)によると、2023年8月の訪日外客数(推計値)は、前年同月比1169・5%増(19年同月比14・4%減)の215万6900人だった。1~8月の累計では、同1747・7%増(19年同月比31・4%減)の1519万人。

中国の訪日外客数は、前月31万人から16%増加し、8月は19年同月比63・6%減の36万4100人となった。前月から回復率の増加がみられ、観光庁では、回復傾向が継続しているとの見方を示している。

観光庁は、JNTOを通して現地の旅行会社にヒアリングを行った。この結果、9月25日時点で、中秋節・国慶節期間の予約状況について、「19年同時期の件数を既に超えている」「キャンセルと新予約がそれぞれ発生している」「一定程度のキャンセルが発生している」などの回答が混在しており、「影響の有無や大小については、旅行会社ごとに異なっている」とした。

また、訪日中国人の旅行形態の約7割を占めているFITについては、個人旅行客向けの商品を扱う中国の大手OTA(オンライン旅行会社)から聞き取りを行ったところ、「キャンセルが相次ぐ状況にはなく、変わらず予約を受けている」との回答が得られた。

髙橋長官は、「現時点では影響は限定的。中国からの訪日旅行市場の動向や今後の見通しについて、JNTOを通して現地の旅行会社に対する聞き取りを実施するなど、引き続き状況の把握を行っていく」と話した。

□訪日観光レセプション 日米観光交流年定める

米国・ニューヨーク市で9月21日(木)、訪日観光レセプションが開かれ、斉藤鉄夫国土交通大臣と髙橋長官が出席した。レセプションでは、JNTOや日本旅行業協会(JATA)、元メジャーリーガーの松井秀喜氏、米国の旅行雑誌編集長、テレビパーソナリティなど、観光事業者やメディア、政財界から約200人が参加した。

「これまでにない体験」をテーマとし、アドベンチャートラベルや日本食、日本文化など、それぞれの新しい日本の魅力を発信し、訪日観光の促進と日米双方向の観光交流の拡大を強く訴えた。

斉藤大臣が訪日観光の魅力をPRし、来年24年を「日米観光交流年」と定めて、相互交流拡大を推進していくことを発表した。

また、岸田文雄首相はビデオメッセージにて、「日米で協力して日米観光交流年を盛り上げていきたい」と話した。

□混雑未然防止抑制へ 今秋にも取りまとめ

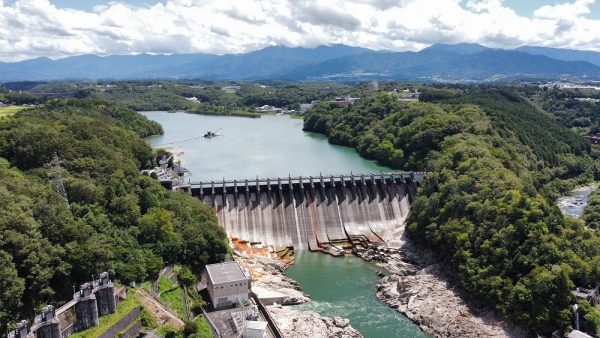

髙橋長官が議長を務める「オーバーツーリズムの未然防止抑制に関する関係省庁対策会議」が9月29日(金)、第2回会議を開く。

髙橋長官は、「地域の関係者の方や代表の方々にお越しいただき、ヒアリングを行う。さらに、観光庁からオーバーツーリズムの未然防止抑制に掛かる施策の柱立てを提示・提案し、現段階での施策案を関係省庁に発表してもらい、意見交換を行う」とした。「今秋に向け、第3回会議を目途に対策の取りまとめを行うことを目標とし、関係省庁と連携しながら議論を進めていく」考えだ。

訪日客が増加するにつれ、各地の観光地でタクシー運転手が不足している。国交省や観光庁において、一般ドライバーが自家用車を使って有料で乗客を運ぶ「ライドシェア」について検討の段階にはないものの、髙橋長官は、「観光地において旅行者のアシを確保することは、国交省各部局共通して重要な課題。しっかり本省と本庁が連携し、交通手段の確保増強に取り組んでいきたい」と話した。