この前、お昼に古びた蕎麦屋でカツカレーを食べていたら、ラジオから群馬県・湯宿温泉の老舗宿で、30年間働く80歳になる女性がインタビューを受け、「すごく働きがいを感じる」という楽しげで、若々しい声が聴こえてきた。

このあたりが旅館の懐の深さだな、とラジオを聞きながらカツを頬張った。

政府は女性が活躍できる社会づくりを推進している。だが、メディアにも責任があるのだろうが、経団連クラスの一流企業が女性管理職の割合を競うようなところばかりにスポットが当たっている印象だ。過疎地であっても、年を重ねた女性であっても、いきいきと働くことができ、生きがいを感じられる社会をつくることも、あまり目立たないが、大切なことだと思う。

¶

自宅の最寄り駅の近くに自転車置き場がある。そこでは定年後のおじさんたちが元気に働いている。朝、自転車を預けようとする通勤・通学者たちに笑顔で「おはようございます」と、大きな声であいさつしている。羨ましいくらい、いきいきしている。40―50代のサラリーマンは朝から疲れた顔で駅に向かっているのに、自転車置き場のおじさんたちはいつも元気である。女子高生やOLにサービスでタイヤの空気を入れてあげたりしている。傍から見ていて楽しそうである。日が暮れてもおじさんたちがいるので死角がなくなり、夕暮れ時でも女性や子供たちも安心である。おじさんたちは小遣いを稼げるので、長年連れ添った奥さんとレストランで食事をすることもできるし、孫が遊びに来たときにはオモチャを買ってあげることもできる。自分の趣味に生かすこともできる。旅行にも行ける。

¶

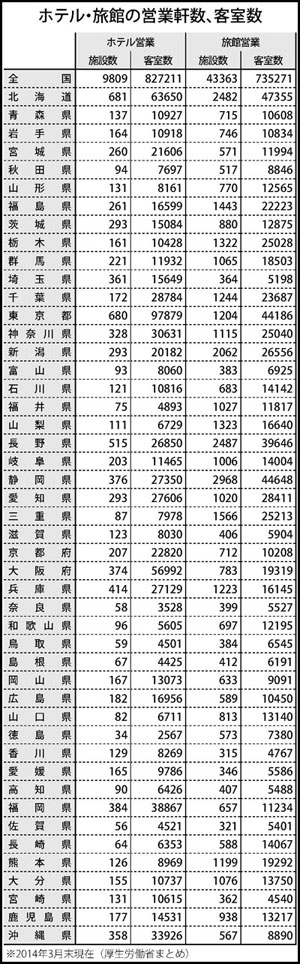

厚生労働省がこのほどまとめた2013年度「衛生行政報告」では、旅館はこの1年間で1381軒減少し、4万3363軒となった。1都道府県当たり、約30軒が1年間で減った計算になる。一方、ホテルは13軒増え、9809軒となった。ずっと増加傾向にあったホテルも前回調査では減少し、今回も微増とそろそろ頭打ちの状況になってきたようだ。しかし、客室数を見ると、旅館は5706室減ったが、ホテルは1万2227室増え明暗が分かれた。

サッカーではボールをキープできる選手は重宝される。人並み外れたテクニックで、ボールを奪いに来る相手をかわし、ピンチを救ったり、チャンスを生み出したりする。ボールをキープしている時間帯は味方にとって安全であり、あらゆるチャンスの可能性を含んでいる。旅館やホテルも、観光客をまちにキープできる能力があれば、地域活性化に向けた無限の可能性をもたらす。けれど、観光客をキープできる宿泊施設がなければ、旅人は素通りしてしまう。まちから大型旅館やホテルが消えてしまうことの損失は、計り知れなく大きい。

¶

今の社会は余裕を失っている。全般的にギリギリで、どこかギスギスしている。ブラック企業、ブラックパートなどの現象も社会問題となっている。

だからこそ、80歳の女性が旅館でいきいきと働いている話などを聞くと、本当の豊かさの証明である「余裕」を感じる。そして、余裕を生み出せる旅館という存在の懐の深さを感じる。遠方から訪れる宿泊客だけでなく、従業員に生きがいを与えられる宿は、大きな社会貢献をしている。

(編集長・増田 剛)