2018年9月5日(水) 配信

日本人の2人に1人以上が、日常よりも旅先でのファッションに気を使っている結果に(画像はイメージ)

日本人の2人に1人以上が、日常よりも旅先でのファッションに気を使っている結果に(画像はイメージ)

ブッキング・ドットコム・ジャパン(アダム・ブラウンステイン代表)はこのほど、世界約30の国・地域の旅行者を対象とした「旅先でのオシャレ」に関する調査結果※を発表した。

これによると、日本人は世界の旅行者よりも旅先でのオシャレにこだわっていることがわかった。旅先ならではのチャレンジファッションでは、日本人は「大きめのサングラス」で、世界の旅行者は「大胆な服装」と世界との違いが浮き彫りになった。

世界中の旅行者の48%は、「旅先で、オシャレでいることは重要だ」と答えた。同社は「旅とファッションは、切っても切れない関係ということがわかる」とみる。実際に、旅行者は旅先での服装を気にするあまり、世界で5人に1人(19%)、日本では6人に1人(15%)が「旅行先でのアクティビティなどよりも服にお金を使う」と回答したという。

とくに日本人は旅とファッションの関係性がより強い傾向がある。日本人の58%が「いつもより旅先でのファッションに気を使う」と答えた一方、世界では39%に留まった。

□旅行先の自信の源はファッション?

世界中の旅行者に、「旅行中に自信をもてる秘訣」を質問すると、「旅行中に着ている服のおかげで自信が持てる」と答えた人は39%だった。日本も3分の1(33%)が同様の回答をした。

「旅行中に自信がもてなくなる要因」として最も多かったのは、「ファッショナブルさよりも、実用性を重視した服を持ってきてしまったこと」(24%)。服の準備不足は、旅先での自信に対してマイナスに働くことが分かった。

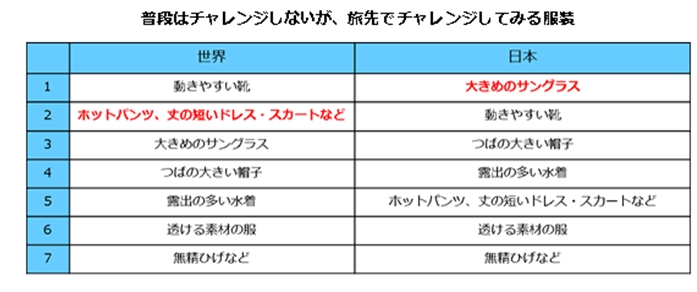

結果①

結果①

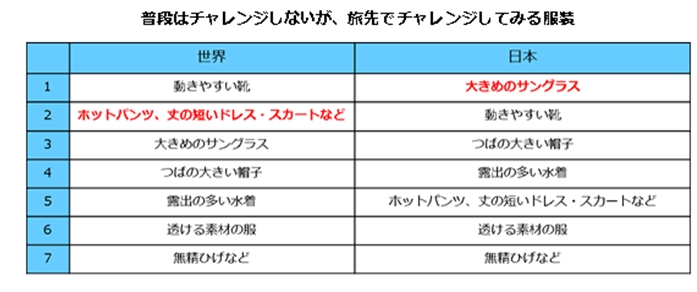

世界の旅行者に「普段はチャレンジしないが、旅先でチャレンジしてみる服装」を聞くと、「ホットパンツ、丈の短いドレス、スカートなど」の大胆な服に挑戦することが多いと答えた。

日本人は「大きめのサングラス」に挑戦する人が多かった。日常生活でサングラスをかけることが諸外国よりも少ないため、旅先で挑戦する人が多い結果となったようだ。

ブッキング・ドットコムのスタイルアンバサダーを務める人気ファッションデザイナークリスチャン・コーワン氏は「旅行は新しいスタイルにチャレンジしてみる絶好のチャンス。いつもより大胆な柄・生地の服やアクセサリーを身に着けてみましょう。現地の文化や気候も違う場所でこそ、普段は着ないような服にチャレンジできる。旅先でのファッションについて、私からのアドバイスは、 ”大胆でなければ意味がない!”ということ」とコメントした。

□旅での体験が普段のファッションのヒントに

結果②

結果②

今回の調査データによると、旅のファッションへの影響は旅行後も続き、約半数(47%)は「旅が普段のファッションにインスピレーションを与えた」と回答した。

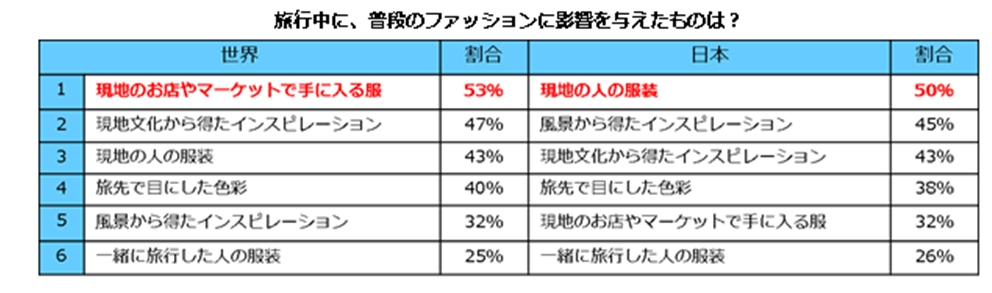

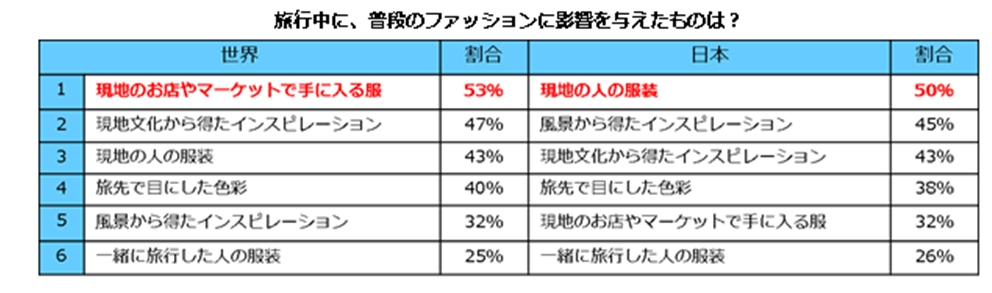

「旅行中に、普段のファッションに影響を与えたものは」という質問に、世界では「現地のお店やマーケットで手に入る服」が53%、日本は「現地の人の服装」の50%が最も多い結果となった。日本人はより日常生活に取り入れやすい、現地のファッションスタイルを観察し、帰国後も参考にしていることがわかった。

「旅先で目にするものが、普段の私たちのファッションに影響を与えるのは当たり前なこと。旅行をすると気分がオープンになり、新しいスタイル、素材、色の服にチャレンジしてみたくなる。現地のファッションを普段のスタイルに取り入れてみることで、気分はガラっと変わる」(クリスチャン・コーワン氏)。

※…Booking.com(ブッキング・ドットコム)によるオンラインアンケート調査の結果に基づく。調査期間は、2018年6月18日~7月16日。対象国は世界29の国・地域(オーストラリア、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、日本、中国、ブラジル、インド、アメリカ、イギリス、ニュージーランド、タイ、ロシア、アルゼンチン、ベルギー、カナダ、デンマーク、香港、クロアチア、インドネシア、台湾、メキシコ、オランダ、スウェーデン、シンガポール、コロンビア、イスラエル、韓国)。有効回答サンプルは2万1500人。