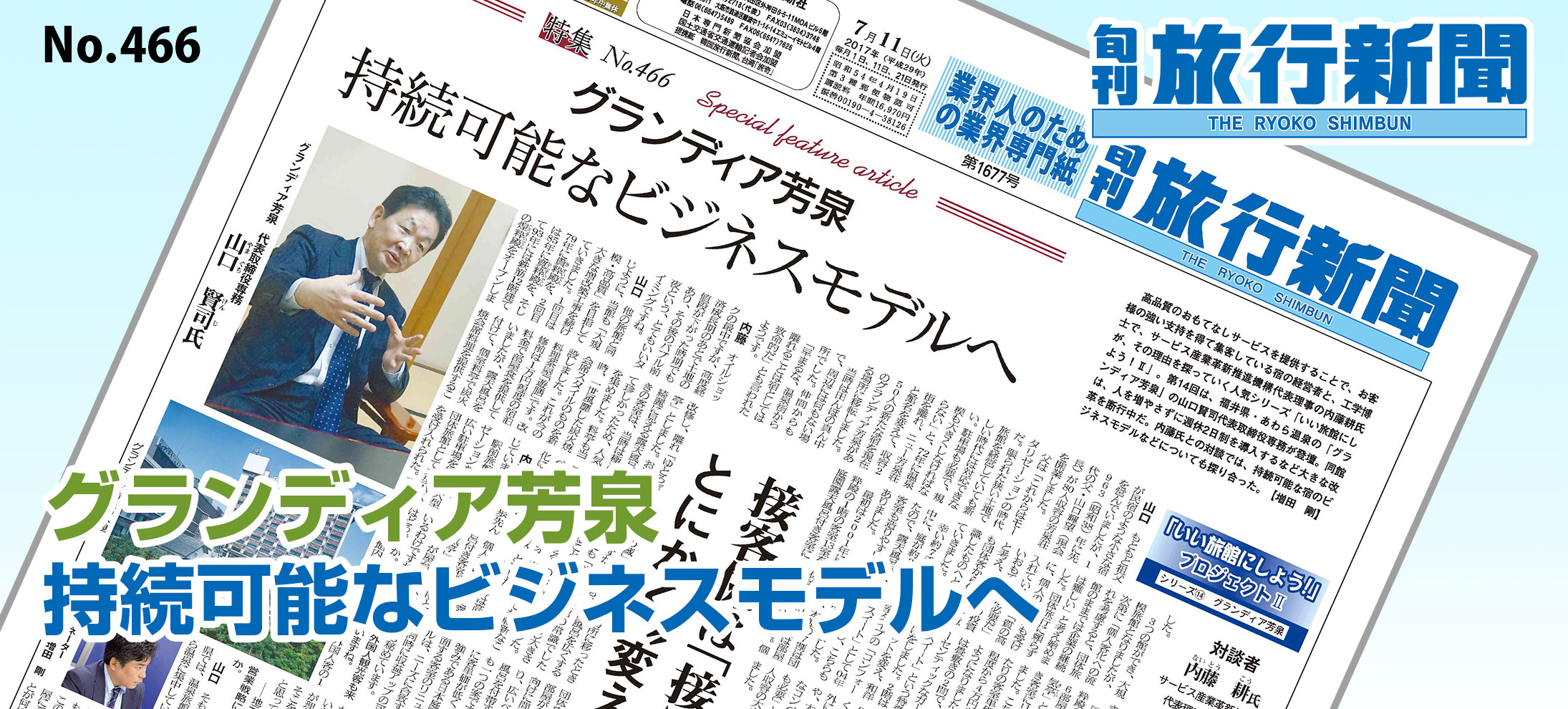

グランディア芳泉

持続可能なビジネスモデルへ

高品質のおもてなしサービスを提供することで、お客様の強い支持を得て集客している宿の経営者と、工学博士で、サービス産業革新推進機構代表理事の内藤耕氏が、その理由を探っていく人気シリーズ「いい旅館にしよう!Ⅱ」。第14回は、福井県・あわら温泉の「グランディア芳泉」の山口賢司代表取締役専務が登壇。同館は、人を増やさずに週休2日制を導入するなど大きな改革を断行中だ。内藤氏との対談では、持続可能な宿のビジネスモデルなどについても探り合った。

【増田 剛】

〈「いい旅館にしよう!」プロジェクトⅡシリーズ(14)〉

グランディア芳泉

山口:もともと祖父が民宿のような小さな宿を営んでいましたが、1963(昭和38)年に先代の父・山口輝望(現会長)が80人収容の芳泉荘を開業しました。

父は「これからはモータリゼーションの時代だ。限られた狭い土地で旅館を経営していても新しい時代には対応できない。駐車場も必要で、規模も大きくしなければならない」と、72年に温泉街を離れ、ニュー芳泉荘と館名を変えて、収容250人の新たな宿を現在のグランディア芳泉がある場所に移転しました。

当時は田んぼの真ん中で、周辺には何もない場所でした。仲間からも「早まるな、温泉街から離れることは宿としては致命的だ」とも言われたようです。

内藤:オイルショックの最中ですが、高度経済成長期のあとで土地の値段が下がった時期でもあり、その後のバブル前夜という、とてもいいタイミングですね。

山口:他の旅館と同じように、当館も「大規模・高品質」を目指して大きな増改築工事を続けていきました。1回目は79年に貴粋殿(きすいでん)を、2回目は85年に寛粋殿(かんすいでん)を、そして93年には鉄筋12階建ての煌粋殿(こうすいでん)をオープンしました。

3つの館ができ、大規模旅館となりましたが、次第に「個人客化への流れを考慮すると、団体旅館のままでは企業の継続は難しい」と考え始めました。団体旅行に頼らずに、個人のお客様も受け入れていくには「質の高いおもてなしが必要だ」と考え、ハード面の投資も団体客から個人客を意識したものへとシフトしていきました。

幸い約7千坪の敷地の中に、庭が約2千坪あったので、露天風呂付きの客室も造りやすい環境にありました。

最初は2001年に貴粋殿の1階の客室13室を庭園露天風呂付き客室に改修し、離れ「ゆとろぎ亭」としました。お庭が綺麗に見える露天風呂付きの客室は、当時は極めて珍しかったため、人気を集めました。料亭も当時、一世風靡した炭火焼会席スタイルのものを新設しました。これが今の料理茶屋「遊膳」です。改修前は1万円程度の宿泊料金で部屋食を提供していましたが、露天風呂を付けて、個室料亭で炭火焼会席料理を提供することによって、2万5千円まで上がりました。

同じように、03年に寛粋殿の庭に面した1階の6部屋を、別邸「個止吹気亭(ことぶきてい)」として露天風呂付き客室にリニューアルしました。こちらも1人当たりの客室単価が2万円程度から4万円を超えるようになりました。1階は畳敷きの2間で、「オーセンティックなガーデンスイート」という特徴付けをしました。2階はターゲットを変え、和洋室タイプの「コンフォートスイート」として04年にオープンし、こちらも収益が上がりました。

一方、本館の7割は団体客が占め、料理は部屋出しをしていました。個室料亭「季の蔵」を造ることで部分的ですが、一般客室のお客様にも「泊食分離」を進めることができました。多様化するニーズにも応えられ、オペレーションの負担低減化にも努めました。

内藤:常に一歩先んじていますよね。

駅前旅館からモータリゼーションを見越して、広い駐車場を備えた大型団体旅館として大型バスを受け入れられた。その後、個人客化へとシフトされています。多くの旅館が現在も個人化へのシフトに取り組むなか、すでに15年ほど前に取り組まれています。

山口:時代の流れにいち早く対応するというのが、当社の企業文化です。

1985年に、1階から5階まで直通のエレベーターを設置しました。そして「これからの旅館はただ県外のお客様が旅先で泊まる場所ではなく、地元の方々が宿泊以外にも楽しめるイベントや、大規模な会議が可能なコンベンションホールも必要」と考え、600人収容の大ホールも造りました。

今の場所に移ったときも、男性風呂を広くするのが旅館の常識でしたが、男女とも同じ大きさのお風呂を造りました。当時ではとても斬新なことでした。…

※ 詳細は本紙1677号または7月18日以降日経テレコン21でお読みいただけます。