(左から)岡本邦夫CT社長、

(左から)岡本邦夫CT社長、

吉川勝久KNT社長、戸川和良近畿日本鉄道副社長

KNT―CTホールディングスに

近畿日本ツーリスト(KNT、吉川勝久社長)とクラブツーリズム(CT、岡本邦夫社長)の両社は8月10日、取締役会を開き、来年1月1日に経営統合することを決めた。2004年、KNTからクラブツーリズムが分離・独立して8年、元の鞘に収まるかたちだが、強固な会員組織をベースにメディア型旅行会社に成長したCTと、黒字体質を確保し、総合旅行会社として強力な営業力、販売力を有するKNTが統合することで、旅行業の新たなビジネスモデルの構築とともに、シナジー効果を求めていく。

【増田 剛】

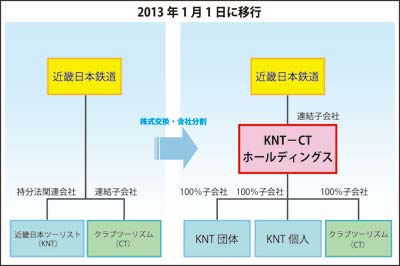

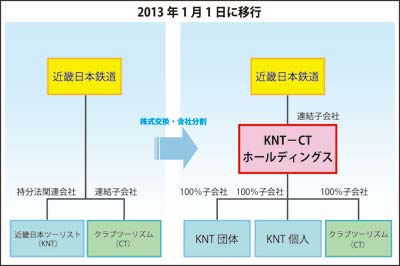

統合に向けては、クラブツーリズムの普通株式1株に対して、KNTの普通株式8500株を割り当てる。KNTは株式交換により約1億6055万株を公布する。近畿日本鉄道はKNTに対する所有割合が12・0%から58・5%となり、これによってKNTは近畿日本鉄道の関連会社から子会社となる。

また、KNTは持ち株会社に移行して社名をKNT―CTホールディングスに変更する。代表取締役社長には近畿日本鉄道取締役副社長の戸川和良氏が就任、KNTの吉川社長が同社の代表取締役会長となる。クラブツーリズムの岡本社長は代表取締役に就任。

KNT―CTホールディングスの下には、クラブツーリズムと、KNT団体(商号未定)、NKT個人(同)の3社を100%子会社として設立する。クラブツーリズムは岡本氏が引き続き社長を継続するほか、KNT個人の社長も兼務する。KNT団体の社長にはKNT常務の小川亘氏が就任する予定。KNTツーリストは、「KNT個人」の100%子会社になるが、そのほか30数社の子会社は同ホールディングスの直接の子会社になる。

統合前の経営状況(12年度見通し)は、KNT(連結)は営業収益626億円、クラブツーリズム(単体)は220億円。単純合算で846億円となるが、統合5年後の17年度には900億円に目標を設定した。営業利益はKNTが26億円、クラブツーリズムが31億円で合算すると57億円。17年度には85億円を目指す。

8月20日に、東京都内のホテルで会見し、近畿日本鉄道の戸川副社長は「近鉄グループで旅行業が中核事業になるなかで、08年にクラブツーリズムを買い戻したときには、KNTとの統合は選択肢の一つにあったが、当時はその環境にはなかった。しかし、KNTも収益改善を達成し、8年間それぞれが歩んだ道が一緒になることで大きなシナジーが期待できる状況になった」と説明。統合によるメリットとしてKNTの吉川社長は(1)KNT新会員組織へのクラブツーリズムのノウハウ活用による個人旅行事業の収益向上(2)クラブツーリズムの新規顧客の拡大施策としてKNTブランド力・店舗の活用――などをあげた。また、ホールディングスによる経営戦略機能の強化では、(1)両社広報支援部隊の業務の標準化、共通化によるコストの圧縮(2)事業や人員の「選択と集中」による事業構造改革などをあげ、「クラブツーリズムはSIT(目的型旅行)に優れ、我われKNTは着地型旅行に積極的に取り組んでおり、双方を結びつける新しい観光地の発掘、物語をつくることが可能。また、KNTが持つ海外の拠点とクラブツーリズムの連携も考えられる。統合シナジーにより、他社グループにない旅行事業の新たなビジネスモデルを構築したい」と強調した。

クラブツーリズムの岡本社長は「シニア層に特化してきたが、今後さらに高齢化が進めば、〝ネクストシニア〟という新たな層の取り込みが必要。KNTの個人旅行の顧客からクラブツーリズムに移行できる仕組みをつくっていきたい」と語った。