2017年12月20日(水) 配信

ANAグループ(※)は2017年12月19日(火)、2018 年2月1日(木)以降の航空券発券分に適用になる国際線旅客「燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)」の改定を国土交通省に申請した。(※)ANA、エアージャパン

同社グループでは、燃油特別付加運賃を2カ月ごとに直近2カ月間の燃油市況価格平均に基づき見直し。2017年10~11月におけるシンガポールケロシン市況価格の2カ月平均が1バレルあたり71.22米 ㌦、為替レートが1㌦=112.94円だったことから、シンガポールケロシン市況価格の円貨換算額が8044円となり、今回の改定に至った。

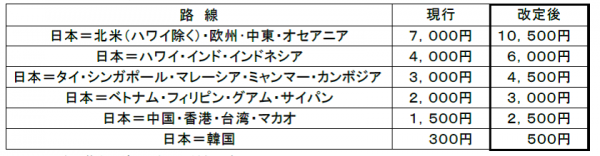

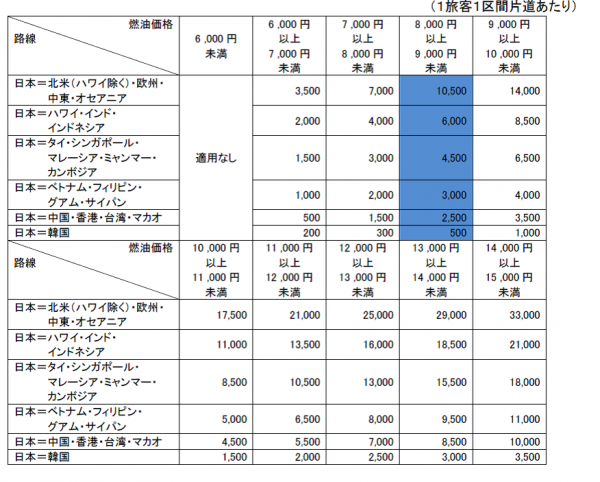

改定後の適用運賃額などは次の通り

適用期間:2018年2月1日(木)以降の航空券発券分より

運賃額:次の運賃を日本発着の国際線区間に適用(1旅客1区間片道あたり)

※上記は日本発旅程に適用となる運賃額。

※関係国政府の許可などの状況により、適用額が予告なく変更となる場合有り

※日本発旅程で成田~メキシコシティ線(NH180/179便)利用の場合1旅客1区間片道あたり7千円。

改定条件:

①同社グループでは、原則として本運賃額の改定期間を2カ月としている。2018年2月1日から2018年3月31日発券分については、燃油価格の動向により運賃額を変更することは予定していない。なお、関係国政府の許可状況に応じた変更申請はこの限りではない。

②同運賃の改定には、利用者への分かりやすさの観点からシンガポールケロシン市況価格を指標として用いている。申請時点における直近2カ月の同市況価格の平均に日本発旅程の場合には、同期間の平均為替レートを乗じて運賃額を決定している。

③2018年4月1日以降発券分に適用となる燃油特別付加運賃については、2018年2月を目途に発表する。

適用条件:

①燃油特別付加運賃は、すべての乗客が負担するもので、大人・小児・座席を使用する幼児ともに同額となる。また、ANAマイレージクラブ特典航空券ご利用の場合も、同額となる。なお、座席を使用しない2歳未満の幼児については、同運賃を適用しない。

②航空券ご購入後の払い戻しの際は、同運賃には取消手数料・払戻手数料は適用されないため、全額払い戻しとなる。

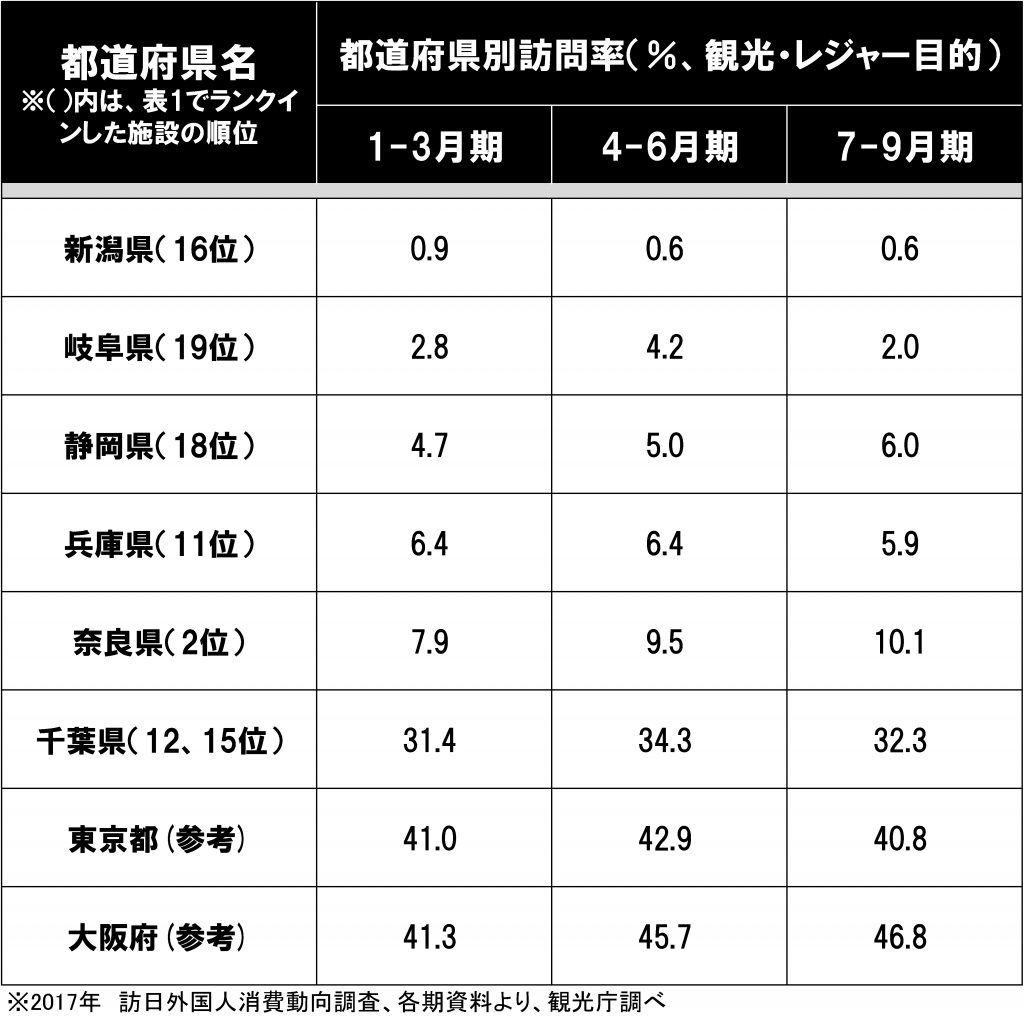

参考:

-e1513660091690.jpg)