2017年10月16日(月)配信

常磐興産株式会社(井上直美代表、福島県いわき市)が運営するスパリゾートハワイアンズでは、冷えを実感する季節に向けて、ハワイアンズ流の「温活」を通して、心も体もポカポカとなる体験プランを提案する。

□「温泉(おんかつ)」とは?

体を冷やさないようにすると共に体を芯から温め、基礎体温を適度な体温(理想体温は36・5℃~37・0℃)まで上げる活動のことを言い、体温を上げることで、健康や美容など身体にとって良い効果が期待できる。

□【つかる】温泉で保湿&美白効果

ハワイアンズは大浴場だけではなく、実はプールも温泉を利用!泉質は硫黄泉だが、いろいろな成分がバランスよく含まれPHも8.1の弱アルカリ性。肌に優しく硫黄の働きで新陳代謝が促され、美肌効果も抜群。ナトリウムも多く含むことから、秋から冬にかけては保温効果でポカポカと体があたたまり温活にぴったり!

□【食べる】煮込み料理で体を温める

秋は「煮込み料理」フェアを開催中。コトコトとじっくりと時間をかけて煮込むことで、食材は柔らかく栄養も吸収しやすくなる。また、温かい料理は、消化酵素の働きや血液循環を良くし体温をあげるため、消化吸収を助け、胃に負担をかけない。温泉とならび簡単にできる「温活」を試してみたい。

※秋の味覚が勢ぞろい「大収穫祭バイキングフェア」

□【体験する】体を動かして代謝アップ

現役のフラガールが直接指導。ハワイアンミュージックに合わせてフラを踊るハワイアンズならではのプログラムだ。美しい表情に憧れている方、顔の表情や表現力が豊かになる。フラダンス未経験でも興味のある方、踊ってみたい方におすすめ。全身を適度に使うので、代謝アップに効果的。

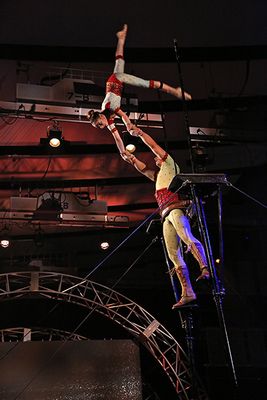

□【感動する】心がじんわり温かく 幸せオーラ満開

温泉や料理で体の芯まで温まった後は、「フラガール」とファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」によるポリネシアンショーで、心もじんわり温めよう。フラガールの笑顔と優雅な踊り、シバオラによる迫力ある情熱的な踊りは、心をじんわり温め、幸せオーラ満開になる。

□※番外編【叫ぶ】大絶叫でストレス発散!「ビッグアロハ」

今年7月にオープンした高低差・長さ日本一のボディスライダー「ビッグアロハ」。利用者からは「恐い」「早い」「すごい」など多数の声が。日本一のボディスライダーを大絶叫で滑走すれば、ストレス発散間違いなし。

□「温活」オススメ宿泊プラン【ちょっぴり贅沢。お得な女子旅】

同社女性企画担当者が厳選した、スパリゾートハワイアンズで体験したいコンテンツをお得な料金で設定。女性同士で、気軽に楽しく「温活」ができる宿泊プランとなっている。

【プラン概要】

宿泊施設:モノリスタワー

特典:

①夕食時1ドリンク付

②夜のポリネシアンショー2階指定席(A席)付

③健康と美をサポート選べる体験付 ※フラレッスン、タヒチアンダンスレッスンから選択

④南国気分♪髪飾り付

⑤1千円分のギフトカード付

⑥首都圏11カ所からの無料送迎バス 予約可能

料金:19,440円(1泊2食付)~

特設ページ:

□【大人旅 応援キャンペーン】

ハワイアンズをあますことなく楽しんでいただけるように、2泊3日でお得な宿泊プランを用意した。2泊3日のゆったり「温活」旅で、心も体も元気に。

【プラン概要】

◆ホテルハワイアンズ

通常料金(2泊4食)30,640円 → 17,800円~

◆ウイルポート

通常料金(2泊4食)37,120円 → 22,600円~

◆モノリスタワー

通常料金(2泊4食)41,440円 → 26,600円~

※部屋タイプはおまかせ、除外日あり

特設ページ:

.jpg)

.jpg)

.jpg)